Das KGB der SSR Lettland und die Akte „Ber“

Ein 38jähriger schlanker Mann im grauen Anzug verlässt im Zentrum einer europäischen Hauptstadt sein Hotel und begibt sich auf einen Rundgang durch die Stadt. Eigentlich nichts Besonderes – außergewöhnlich sind allerdings das Datum, der Ort, die Person und die Umstände.

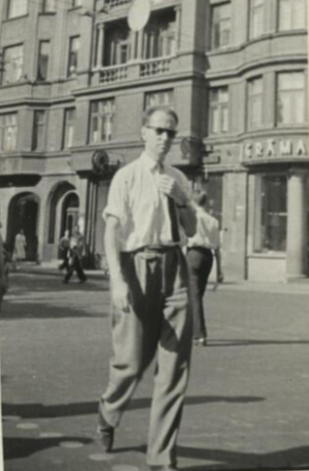

Es ist Samstag, der 3. Juni 1961. Die »Cīņa« (dt. Der Kampf), das Zentralorgan der Kommunistischen Partei Lettlands, meldet ein Treffen zwischen Nikita Chruščev und John F. Kennedy in Wien, der Hauptstadt des neutralen Österreich. Für Riga, Hauptstadt der Sozialistischen Sowjetrepublik Lettland, wird für diesen Tag wechselhaftes Wetter mit leichten Schauern bei 20 bis 25 Grad vorhergesagt. Und es ist 11:25 Uhr, als Dietrich André Loeber, Rechtswissenschaftler aus Hamburg, das Hotel Riga im Zentrum der Stadt in Richtung Bahnhofsunterführung und Moskauer Vorstadt verlässt.

Dies alles ist ungewöhnlich, denn Riga und Lettland waren seit 1940, unterbrochen von drei Jahren deutscher Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg, von der Sowjetunion annektiert. Der bewaffnete Widerstand lettischer Partisanen gegen die sowjetische Okkupation hatte erst mit Stalins Tod 1953 geendet, und die baltischen Sozialistischen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen gehörten zum Baltischen Militärbezirk, der die Nordwestgrenze der Sowjetunion an der Ostsee gegen die NATO schützen sollte. Eigentlich war das „Sowjetbaltikum“, wie es jetzt im sowjetischen Jargon hieß, für westliche Touristen Sperrgebiet, und nur wenige offizielle Gruppen aus sozialistischen Bruderländern oder neutralen Staaten wie Schweden, Mitglieder sozialistischer Parteien oder Gewerkschaften, durften die besetzten baltischen Staaten in den 1950er und 1960er Jahren besuchen.

Die Besuche beschränkten sich in der Regel auf die Hauptstädte Tallinn, Riga und Vilnius, akribisch vorbereitet von den lokalen Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der UdSSR und argwöhnisch beobachtet und protokolliert vom KGB, dem sowjetischen „Komitee für Staatssicherheit“. Das Umland blieb Ausländern in der Regel verschlossen. Das besondere Misstrauen der sowjetischen Machthaber galt vor allem den etwa 200 000 Letten, die seit ihrer Flucht vor der Roten Armee 1944/45 in Westeuropa, den USA, Kanada und Australien lebten und sich dort politisch gut vernetzt für die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands einsetzten. Aber auch die im Baltikum geborenen und seit Ende des Krieges in der Bundesrepublik Deutschland lebenden, landsmannschaftlich organisierten Deutschbalten waren den sowjetischen Machthabern ein Dorn im Auge, denn auch sie beherrschten häufig die selten gesprochene Landessprache Lettisch, kannten die örtlichen Verhältnisse und machten aus ihrer antisowjetischen Haltung keinen Hehl.

Erst 1956, mit der politischen Tauwetterperiode unter Chruščev, wurde in Riga eine Filiale der sowjetischen Tourismusagentur Inturist aufgebaut. Während des gesamten Jahres 1960 besuchten gerade einmal 2 649 Ausländer, die meisten aus sozialistischen Ländern, die Stadt. 1959 gelang es erstmals einer Gruppe von Auslandsletten aus den USA, ihre alte Heimat zu besuchen, bestehend aus Altmarxisten und Revolutionären, die das Land vor dem Ersten Weltkrieg als Emigranten oder Revolutionsflüchtlinge verlassen und das unabhängige Lettland der Zwischenkriegszeit nie kennengelernt hatten. Erst 1960 kam eine kleine Gruppe jüngerer Letten, die 1944 vor der Roten Armee geflohen waren, über Inturist und den Umweg über Moskau für wenige Tage nach Riga, wo die Spuren des Krieges noch immer sichtbar waren.

Dietrich A. Loeber sprach mühelos Lettisch und Russisch, und er reiste weder in einer Gruppe, noch war er Lette. Loeber war Deutschbalte und seine Familie stammte aus Riga. Sein Vater August Loeber (1865–1948) hatte als Senator und Mitglied des Obersten Gerichtshofes Lettlands ein vergleichsweise hohes Amt bekleidet, vielleicht weil er einer der wenigen deutschbaltischen Befürworter der 1918 gegründeten Republik Lettland gewesen war. Dietrich A. Loeber wurde 1923 in Riga geboren, besuchte dort das deutsche Klassische Gymnasium und verließ als 16jähriger zusammen mit seiner Familie im Zuge der Umsiedlung der Deutschbalten aus Estland und Lettland seine Heimat, eine Folge des Hitler-Stalin-Paktes 1939 und dessen Geheimen Zusatzprotokolls. Nach dem Krieg studierte er Rechtswissenschaften in Marburg und an der Columbia University in den USA, arbeitete zunächst als Rechtsanwalt und Redakteur der Zeitschrift »Osteuropa Recht«, von 1958 bis 1966 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Recht in Hamburg und leitete ab 1966 das Institut für Recht, Politik und Gesellschaft der sozialistischen Staaten in Kiel. Später sollte Loeber, der über sehr gute persönliche Kontakte ins lettische Exil verfügte, als Völkerrechtler Mitautor der zentralen Unabhängigkeitsdeklarationen werden, die 1988 und 1989 den politischen Prozess der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Lettlands einleiteten. Loeber besaß neben der deutschen auch die Staatsangehörigkeit der Republik Lettland. Bekannt wurde er u. a. als Herausgeber einer umfangreichen Dokumentensammlung zur Umsiedlungsaktion der Deutschbalten aus Estland und Lettland 1939–1941 („Diktierte Option“, Neumünster 1972).

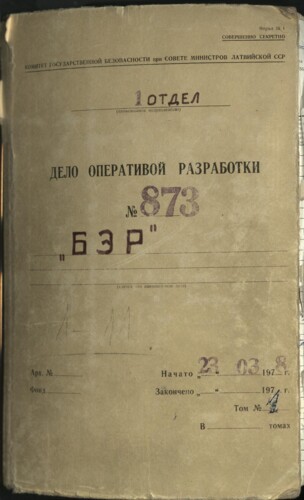

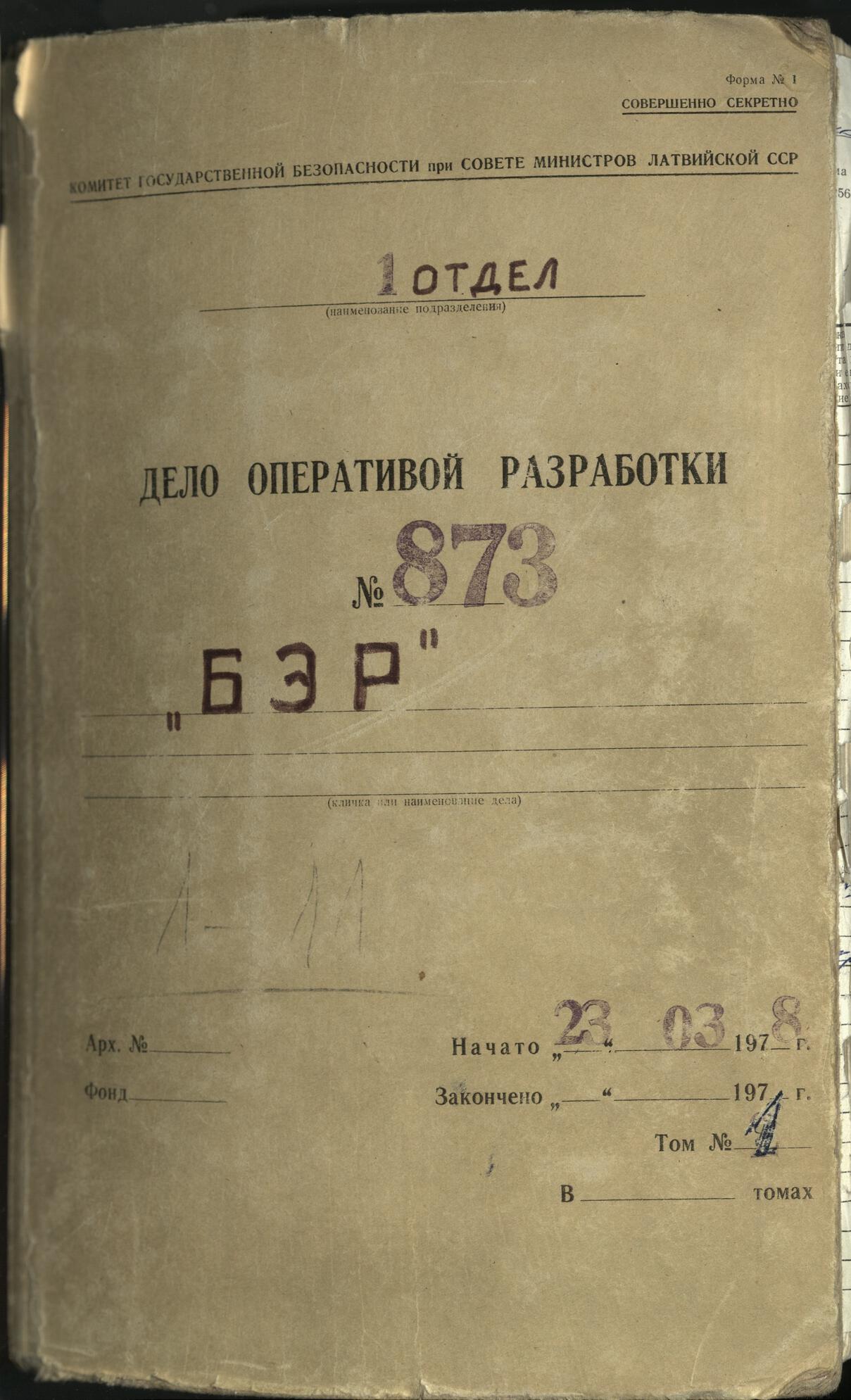

1957 reiste Loeber ein erstes Mal nach Moskau, ein zweites Mal 1961 im Rahmen eines Wissenschaftleraustauschs und bereits für ein ganzes Jahr, mit dem Ziel, an der Moskauer Universität das sowjetische Rechtssystem zu studieren. Von hier aus gelang ihm im Sommer 1961 die Reise ins sowjetisch besetzte Riga, in die Stadt seiner Kindheit und Schulzeit, nicht unbeobachtet vom sowjetlettischen KGB, der regionalen Filiale des gesamtsowjetischen KGB beim Innenministerium der sowjetischen Teilrepublik Lettland. Zum gleichen Zeitpunkt richteten die lettischen KGB-Beamten die »Akte Operative Ergebnisse Nr. 873 – ,Ber‘« (russ. Delo operativnoj podborki Nr. 873 – ,Ber‘, ab 1978 Delo operativnoj razrabotki) ein, offensichtlich nach der zweiten Silbe des Familiennamens benannt. Der Grund: Das Justizministerium der DDR hatte gegenüber der Ersten Hauptverwaltung des sowjetischen KGB in Moskau behauptet, dass Loeber mit dem Geheimdienst der Bundesrepublik Deutschland in Verbindung stehe. Loeber sollte sich später daran erinnern, dass er 1960 auf einem Kongress in Sofia eine Gruppe von Juristen aus der DDR kennengelernt hatte. Er selbst gab an, zu keinem Zeitpunkt mit einem Geheimdienst zusammengearbeitet zu haben. Die Akte bricht erst nach dem 23. Februar 1990 ab, aufgrund eines Telegramms aus Moskau, wenige Monate vor dem August-Putsch gegen Michail Gorbačev und der Wiederherstellung der Unabhängigkeit der baltischen Staaten.

Während seiner zahlreichen Aufenthalte in Riga wurde Loeber fast 30 Jahre lang beobachtet und beschattet, seine Akte umfasste zuletzt mehr als 800 Seiten. Sie befindet sich heute im Nationalarchiv Lettlands, im »Archiv für die Dokumente des KGB der Sozialistischen Sowjetrepublik Lettland (LSSR)« (lett. LPSR VDK dokumentu arhīvs).

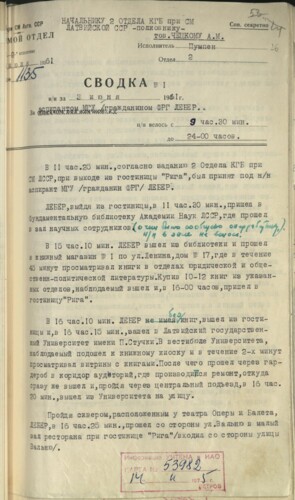

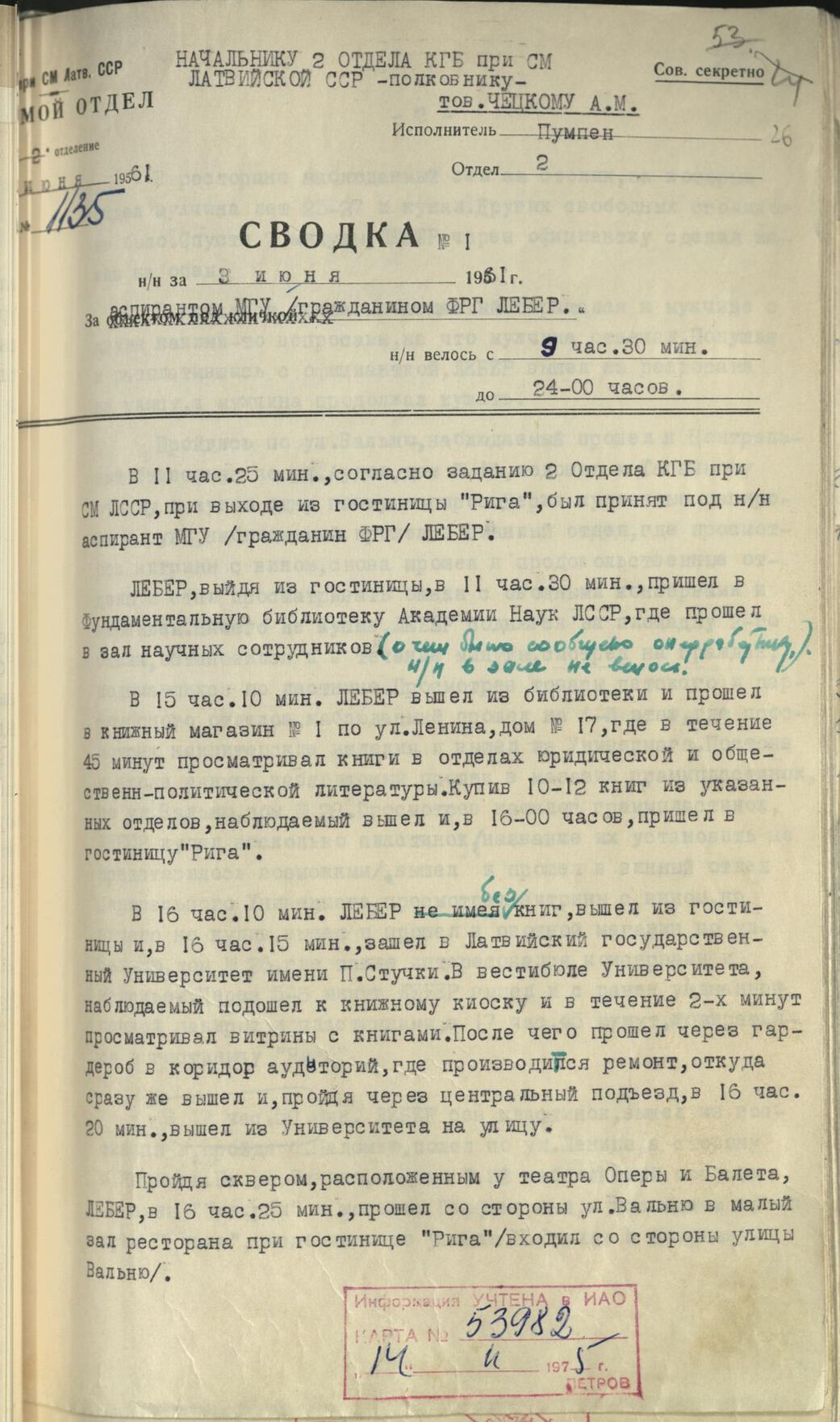

Das Dokument, das hier in deutsche Sprache übersetzt wiedergegeben wird, enthält beispielhaft einen der Berichte, wie sie von den Informanten des KGB über Loeber angelegt wurden: Loeber verlässt am Morgen des 3. Juni 1961 zunächst das Hotel Riga, am Sowjetboulevard (lett. Padomju bulvāris) im Zentrum gegenüber der Oper gelegen, und geht in die Bibliothek der sowjetlettischen Akademie der Wissenschaften, die sich in der Moskauer Vorstadt hinter dem Bahnhof befand. Dort verbringt er etwa vier Stunden; vermutlich arbeitet er. Anschließend besucht er eine Buchhandlung, das Hauptgebäude der Universität in Sichtweite des Hotels und kehrt zu einem kurzen Lunch ins Hotel zurück, bevor er sich in einem Kaufhaus über das sowjetische Produktangebot informiert und Zigaretten kauft. Ferner ersteht er in einem Schallplattenladen gegenüber ein paar Schallplatten und in einer Parfümerie eine sowjetische Imitation der weltberühmten blauen „Nivea Creme“. Die Straßenbahn Nr. 11 bringt ihn gegen 19 Uhr in die Kasernenstraße (lett. Kazarmu iela) im Vorstadtbezirk »Proletarier«, eine Nebenstraße der Hospitalstraße (lett. Hospitāļu iela), in der er mit seiner Familie bis 1939 gelebt hatte. Vermutlich sucht er hier nach alten Nachbarn, bevor er weiter stadtauswärts in das ehemalige Villenviertel »Waldpark« (lett. Mežaparks) im Vorstadtbezirk »Oktober« fährt, wo er in der kleinsten Kirche Rigas, der Gustav-Adolph-Kapelle, die in den 1920er und 1930er Jahren deutschen und lettischen Lutheraner als Kirche diente, an einem Gottesdienst teilnimmt. In der Nähe trifft er einen unbekannten Mann, unterhält sich mit ihm etwa eine Stunde und fährt dann mit der Tram Nr. 11 zurück in sein Hotel.

Die Beschattung dauerte etwa zwölf Stunden und blieb letztlich unergiebig. Loeber selbst kommentierte seine Akte, die er 1994 einsehen konnte, später mit den Worten: „Wegen ,Ber‘ wurde eine riesige Staatsmaschinerie in Gang gesetzt, und es wurden Menschen belästigt, die die Sicherheit des Staates nicht bedrohten. Um ihre Aufgaben zu erfüllen, investierten das KGB und seine Informanten unzählige Arbeitsstunden zu Lasten des Staatshaushaltes. Das Resultat war winzig. Faktisch endete die Angelegenheit mit nichts.“ (Latvijas Arhīvi, 1996, Nr. 3-4, S. 138).

Übersetzung aus dem Russischen. Original: LPSR VDK 1. daļas operatīvās izstrādes lieta – Nr. 873 „Ber“. Svodka No. 1 [Akte der 1. Abteilung des KGB der LSSR Nr. 873 – „Ber“. Zusammenfassender Bericht Nr. 1], Latvijas Nacionālais arhīvs. LPSR VDK dokumentu arhīvs [Nationalarchiv Lettlands. Dokumentenarchiv des KGB der Sozialistischen Sowjetrepublik Lettland, LSSR], Bl. 25-28.

https://kgb.arhivi.lv/dokumenti/vdk/operativas-lietas/ber

[KGB] beim Ministerrat der SSR Lettland

[7.] Abteilung

2. Unterabteilung

[Datum unleserlich] Juni 1961

[Nr.] 1135

An den Vorgesetzten der 2. Abteilung des KGB beim Ministerrat der SSR Lettland

Oberst

Gen[osse] Čeckij A. M.

Ausführender Pumpen

Abteilung 2

Str[eng] geheim

ZUSAMMENFASSENDER BERICHT Nr. 1

N/N [Überwachung] vom 3. Juni 1961.

über den Aspiranten der MGU[1] / den Staatsbürger der BRD LOEBER.

N/N [Überwachung] von 9 Uhr 30 Min.

bis 24 Uhr.

Um 11 Uhr 25 Min., gemäß dem Auftrag der 2. KGB-Abteilung beim Ministerrat der LSSR, wurde der Aspirant der MGU[1] / der Bürger der BRD / LOEBER bei Verlassen des Hotels „Riga“ unter Überwachung gestellt.

LOEBER kam, nach Verlassung des Hotels, um 11 Uhr 30 Min. in die Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften der LSSR, wo er in den Saal für wissenschaftlichen Mitarbeiter ging. [Handschriftl. Zusatz (Darüber wurde dem operativen Mitarbeiter berichtet; im Saal wurde keine Überwachung durchgeführt.)

Um 15 Uhr 10 Min. verließ LOEBER die Bibliothek und ging zur Buchhandlung Nr. 1 auf der Ļeņina iela[2], Hausnummer 17, wo er sich 45 Minuten lang Bücher in den Abteilungen für juristische und gesellschaftspolitische Literatur anschaute. Nach dem Kauf von 10-12 Büchern aus den angegebenen Abteilungen ging der Beobachtete hinaus und und kam um 16 Uhr ins Hotel „Riga“.

Um 16 Uhr 10 Min. verließ LOEBER ohne Bücher das Hotel und ging um 16 Uhr 15 Min. kurz in die Lettische P.[ēteris]-Stučka-Staatsuniversität. In der Vorhalle der Universität näherte sich der Beobachtete dem Bücherkiosk und schaute sich 2 Minuten lang die Vitrinen mit Büchern an. Danach ging er durch die Garderobe zum Korridor des Auditoriums, wo eine Renovierung durchgeführt werden, diesen verließ er sofort und ging aus dem Universitätsgebäude durch den zentralen Eingang um 16 Uhr 20 Min. auf die Straße.

Nachdem er den Platz in der Nähe des Opern- und Balletttheaters überquert hatte, begab sich LOEBER um 16 Uhr 25 Min. von der Seite der Vaļņu iela in den kleinen Saal des Restaurants beim Hotel „Riga“ / er trat von der Seite der Vaļņu iela ein.

[Stempel]:

Die Information wurde in der IAO bearbeitet

Karteikarte Nr. 53982

14. [4 oder 11…?]1975

PETROV

Im Restaurant setzte sich der Beobachtete an einen Tisch, an dem ein Mann im Alter von 25-27 Jahren saß und aß. Es gab keine anderen freien Tische. Nach 2 Minuten bestellte LOEBER über eine Kellnerin das Mittagessen.

Während des Mittagessens wandte sich der Beobachtete mit einigen Fragen an den Mann, die der Mann beantwortete. Nachdem er gegessen und die Kellnerin bezahlt hatte, verließ LOEBER das Restaurant und ging auf der Straße, während der Mann weiter aß.

Nachdem er die Vaļņu iela entlanggegangen war, ging der Beobachtete ins Zentrale Universalkaufhaus an der Audēju iela, Haus Nr.16, ging zur Tabakabteilung und kaufte eine Packung Papirosi[3]. Mit der gekauften Papirosi in der Hand ging der Beobachtete zur Weinabteilung, wo er, nachdem er sich die Vitrinen mit Wein angeschaut hatte, erneut in die Lebensmittelabteilungen ging und sich Büchsen mit Gemüsekonserven [handschriftl. Unterstreichung] und Konfitüre anzuschauen begann. Nachdem er nichts gekauft hatte, stieg LOEBER den zweiten Stock hinauf, blieb stehen und betrachtete eine Minute lang Bürger, die die Treppe hinaufstiegen [handschriftl. Unterstreichung]. Nachdem er sich die Waren der Kinder- und Parfümerieabteilung angeschaut hatte, begab sich der Beobachtete in den 1. Stock, wo er sich die Süßwaren anschaute und verließ das Kaufhaus. Nachdem er eine Minute am Eingang gestanden hatte, ging der Beobachtete zum Schallplattenladen, auf der Vaļņu iela, Haus Nr. 28. Nach dem Betrachten des Schallplattenkatalogs kaufte LOEBER mehrere Schallplatten (die Titel konnten nicht ermittelt werden), ging hinaus in die Weinabteilung des Zentralen Universalkaufhauses, schaute sich die Vitrinen mit Wein an, aber ohne etwas zu kaufen, ging hinaus und kam in den Gemüseladen Vaļņu iela, Haus Nr. 26, wo er sich wiederum für Konserven und Konfitüre interessierte [handschriftl. Unterstreichung]. Nach 5-6 Minuten kam LOEBER heraus und kehrte mit der zuvor bemerkten Packung Papirosi und den Schallplatten um 17 Uhr 45 Minuten zum Hotel „Riga“ zurück.

Um 17 Uhr 50 Min. [handschriftl. umkringelt] verließ LOEBER das Hotel ohne Schallplatten und ging den Padomju bulvāris[4] entlang, auf die Ļeņina iela, in Richtung Raiņa bulvāris. In der Ļeņina iela, im Haus Nr. 32, besuchte der Beobachtete den Laden „Geschenke“ und das Parfümgeschäft, in letzterem kaufte er die Creme „Niveja“, danach ging er die P. Stučkas iela und die Dzirnavu iela entlang; kam zur Straßenbahnhaltestelle an der Ecke Kr. Baron iela und Dzirnavu iela, auf dem Weg blieb er tatsächlich oft an den Schaufenstern verschiedener Geschäfte stehen. An der Straßenbahnhaltestelle nahm LOEBER aus der Tasche einen weißen Zettel, las ihn aufmerksam, schaute sich den Fahrplan für die Straßenbahn an, stieg dann in die Straßenbahnlinie Nr. 11 ein, mit der er bis zur Kazarmu iela fuhr [handschriftl. Unterstreichung]. Nach dem Verlassen der Straßenbahn ging er auf der Kazarmu iela unter den Bogen beim Eingang des Hauses Nr. 3, wo [handschriftl. Unterstreichung] er irgendwelchen Zettel las. Nach einigen Sekunden ging er weiter und besuchte die Wohnung Nr. 7 im Haus Nr. 3-a / Kazarmu iela / [handschriftl. Unterstreichung]. Er klopfte an die Wohnung und wandte sich in guter lettische Sprache an die Frau, die die Tür öffnete: - „Ist das die Wohnung Nr. 7?“ - Nachdem er eine bestätigende Antwort auf Russisch erhalten hatte, betrat der Beobachtete die Wohnung. Ein Teil des Gesprächs in der Wohnung wurde aufgezeichnet / „Es ist notwendig, auf der Kazarmu iela zurückzugehen und dort gibt es ein Haus Nr. ...“/. Nach 2-3 Minuten verließ LOEBER die angegebene Adresse und ging erneut [handschriftl. ausgestrichen] in das Haus Nr. 3, Wohnung 7. [handschriftl. Unterstreichung] auf der Kazarmju iela [handschriftl. Ergänzung unterstrichen].

1 Stunde [handschriftl. Zusatz am Rand, unterstrichen]. Um 18 Uhr 50 Min. verließ LOEBER die Adresse und fuhr mit der Straßenbahn Nr. 11 zum Mežaparks. An der Ecke Stokholmas iela und Kokneses prospekts verließ er die Straßenbahn und ging in eine Kirche auf der Bērnudarza iela, wo er von 19 Uhr 15 Min. bis 20 Uhr 15 Min. [handschriftl. Bemerkung am linken Rand:] eine Stunde] an der kirchlichen Zeremonie teilnahm [handschriftl. Unterstreichung] / nahm ein Liederbuch am Eingang der Kirche mit, sang religiöse Lieder, neigte feierlich den Kopf während des Gebets, vergaß aber nicht, gelegentlich hinter seinen Rücken zu blicken [handschriftl. Unterstreichung]. In der Kirche unterhielt sich der Beobachtete mit niemandem, saß auf der Bank in der ersten Reihe. Nach dem Ende der Zeremonie gab LOEBER das Liederbuch zurück und warf ein paar Münzen [handschriftl. Unterstreichung] in einen Metallteller am Eingang. Die Kirche verlassend, ging der Beobachtete zum dienstlichen Raum der Priester[5], der sich auf der Rückseite der Kirche befindet [handschriftl. Unterstreichung, zudem handschriftl. Bemerkung am linken Rand: 30 Min.].

Um 20 Uhr 45 Min. verließ LOEBER den dienstlichen Raum und ging langsam durch die menschenleeren Straßen schreitend in einen Garten, der sich gegenüber dem Haus Nr. 15 in der Libekas iela befindet. Im Garten näherte sich der Beobachtete einem unbekannten, etwa 65-jährigen Mann, dem der Deckname „Jekab“ gegeben wurde, und sie begannen, sich über irgendetwas miteinander zu unterhalten.

Nach einem 55minütigen Gespräch trennten sich die Beobachteten, ohne sich zu verabschieden. „Jekab“ ging zum Haus Nr. 15 in der Libekas iela. Die Identität von „Jekab" wird festgestellt, währenddessen kam LOEBER zur Straßenbahnhaltestelle an der Ecke Stokkholmas ilea und Kokneses prospekts, stieg in die angekommene Straßenbahn Nr. 11 und fuhr Richtung Stadtzentrum. In der Straßenbahn setzte er sich auf einen freien Sitz, holte ein weißes Blatt Papier aus der Jackentasche und schrieb 10 Minuten lang etwas auf [handschriftl. Unterstreichung]. Als er den Padomju bulvāris erreichte, steckte er den beschriebenen Zettel in die Tasche, stieg danach aus der Straßenbahn und kehrte um 22 Uhr 35 Min ins Hotel zurück.

Um 23 Uhr stieg LOEBER aus dem zweiten Stock hinab, ging zum Hotelverwalter und fing an, über irgendetwas zu reden. Nach dem 5-6minütigen Gespräch ging er zum Fenster des „Gepäckraums", wo er ebenfalls 5-6 Minuten mit dem Abnehmer sprach. Danach ging er in den zweiten Stock des Hotels, den er bis zum Schluss der N/N [Überwachung] nicht mehr verließ.

Kennzeichen von „Jekab“.

Mittelgroß, normal gebaut, sieht wie ein 65-jähriger aus, graues Haar, dünnes, faltiges Gesicht, gerade Stirn, mittelgroße Augen, mittelgroße und gerade Nase, mittelgroße Lippen.

Angezogen: kein Kopfschmuck, blaues Hemd, braune Hosen, schwarze Halbschuhe.

Der Leiter der 7. KGB-Abteilung beim Ministerrat

der Lettischen SSR – Oberst – [handschriftl. Unterschrift]

/JAKOVENKO/

Der Vorgesetzte der 2. Unterabteilung der 7. Abteilung

des KGB beim Ministerrat der Lett. SSR – Major – [handschriftl. Unterschrift]

/KOMAROV/.

Anmerkungen

[1] Abkürzung für russ. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (dt. Moskauer Staatliche M. V. Lomonosov-Universität .

[2] iela – lett. für Straße.

[3] Filterlose russische Zigarette.

[4] bulvāris, lett für Boulevard.

[5] Gemeint war wohl die Sakristei, ein Begriff, der dem Agenten im agnostischen Sowjetalltag offensichtlich nicht mehr geläufig war.