Begegnungen nach Plan

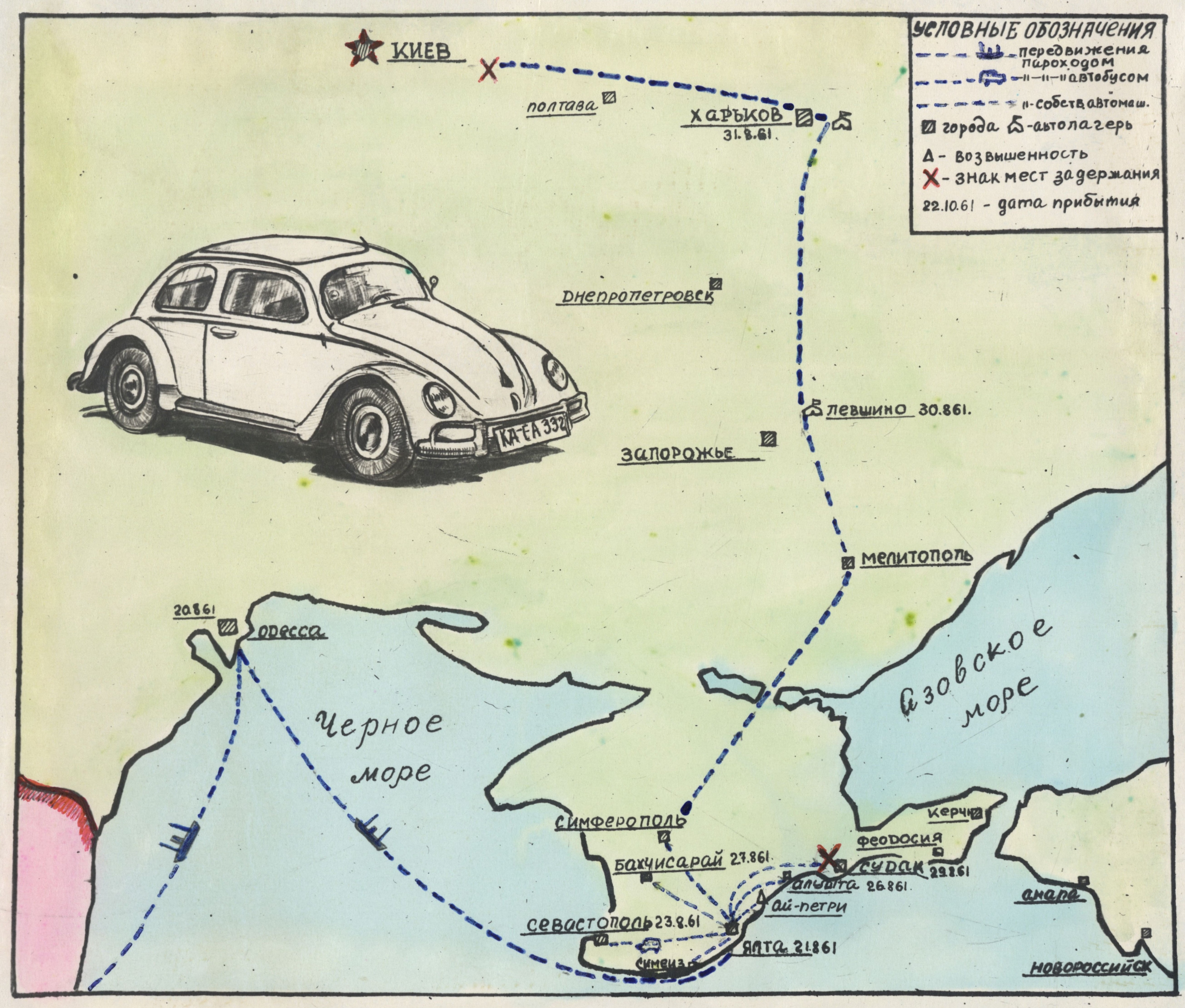

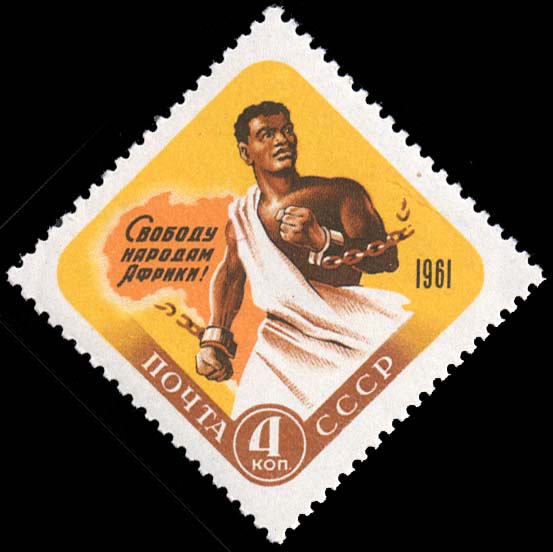

Der Begriff „Kalter Krieg“ bezeichnet eine Ära der Trennung, und doch fand diese Auseinandersetzung in einem Zeitabschnitt statt, in dem sich immer mehr Menschen aufmachten, andere Länder zu bereisen und zu erkunden. Tourismus gab es auch über den „eisernen Vorhang“ hinweg in die sozialistischen Staaten. Das Projekt „Begegnungen nach Plan“ beschäftigt sich mit verschiedenen Phänomenen des West-Ost-Tourismus.

Aktuelle Forschung

Forschungergebnisse digital

Abgeschlossene Forschungsprojekte

Das Projekt wurde in Kooperation zwischen dem Online-Portal dekoder: Russland verstehen, der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen und dem Nordost-Institut initiiert. Ziel ist die Erstellung eines interaktiven online-Dossiers zum Thema „Russlanddeutsche: Erinnerungen, Identitäten und Migrationsgeschichten“ und damit ein Beitrag zur Digitalisierung und multimedialen Geschichtsvermittlung. Das Dossier erscheint in deutscher und russischer Sprache auf einer Subdomain der Webseite dekoder.org.

Projektleiter: Victor Dönninghaus und Dmytro Myeshkov

Im Forschungsprojekt wird die Arbeit des Komsomol mit deutschen Jugendlichen in Sowjetrussland (Sowjetunion) untersucht. Es fragt, inwieweit sich russlanddeutsche Jugendliche politisieren und über den Komsomol beeinflussen ließen. Dazu soll beschrieben werden, welche Formen der Leitung nichtrussischer kommunistischen Jugendorganisationen Moskau anwandte, um auf die junge Generation Einfluss zu nehmen. Von Interesse ist auch die Frage, wie Moskau es schaffte eine politische gewollte Abgrenzung der Jugendlichen nach Merkmalen des Klassenkampfes in die Praxis umzusetzen.

Projektleiter: Victor Dönninghaus

In unserem Alltag in der Stadt, auf unseren Wegen durch selbige, in der Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen und wie wir uns zu ihr in Beziehung setzen, befinden wir uns in einer beständigen Kommunikation mit der Geschichte der Stadt. Ihr beständiges Nachhallen umgibt uns, es dringt in uns ein, wir nehmen es auf, verändern es, tragen es fort und transformieren es in das, was kommen wird. Bewusst oder unbewusst (er)leben wir so einen beständigen Moment der Aneignung, Umdeutung und Emanzipation. Um die Vergegenwärtigung dieses Prozesses geht es in dem Projekt

Projektleiterin: Katja Bernhardt in Kooperation mit Anna Konik (Szczecin) und Constance Krüger (Frankfurt/Oder)

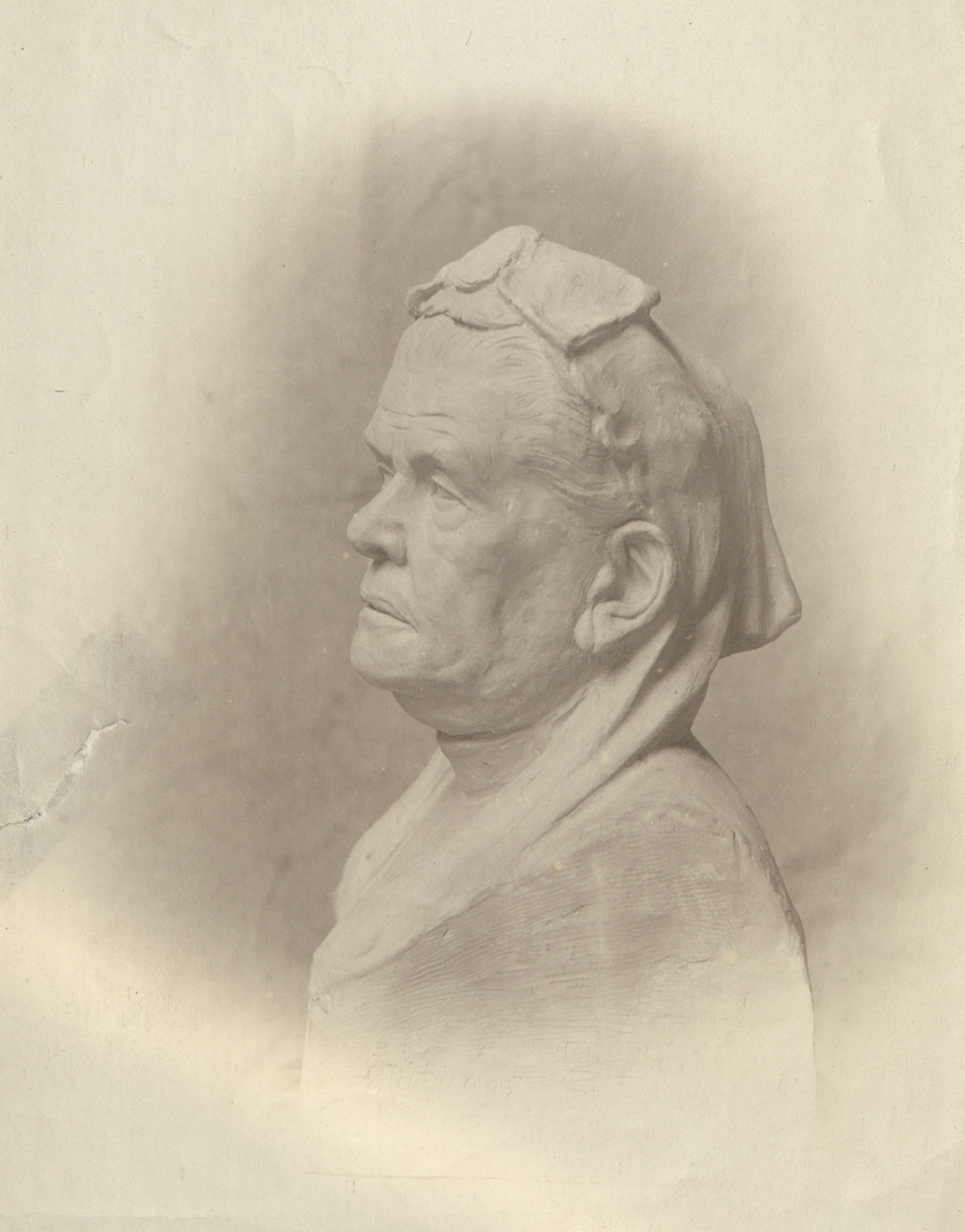

Elise Jung-Stilling war Malerin und Gründerin der ersten Zeichenschule für Frauen im Baltikum. Ihr Tagebuch über eine Reise nach Italien wurde transkribiert, kommentiert und mit einer Einleitung versehen publiziert. Dem Editionsprojekt folgt das Anschlussprojekt „Der lange Weg vom Baltikum nach Italien“. In ihm werden autobiografische Zeugnisse von Italienreisen weiterer deutschbaltischer Künstlerinnen und Künstler gesammelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Projektleiterin: Anja Wilhelmi

Das zunächst als kommentierte Edition eines Tagebuches aus dem Jahre 1896 konzipierte Projekt wird in einem zweiten Schritt auf Reiseerfahrungen und -erwartungen (im Sinne Reinhart Kosellecks) von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Baltikum erweitert und aus kulturhistorischer Sicht auf eine komparatistische Ebene gestellt. Aspekte des Kulturaustausches von West nach Ost bzw. von Ost nach West werden behandelt. Dabei werden ethnisch-nationale ebenso wie konfessionelle Stereotype (Stichwort: Kulturprotestantismus) und darüber hinaus geschlechtliche und professionelle Zugehörigkeiten untersucht.

Projektleiterin: Anja Wilhelmi

Ziel des Projektes war es, der lokalen Erinnerung an die jüdische und die deutsche Bevölkerung in den schlesischen Städten Dzierżonów (ehemals Reichenbach) und Raciborz (ehemals Ratibor) nach 1945 nachzugehen und die Erinnerungsforschung um sozialhistorische und soziologische Fragestellungen zu bereichern.

DFG/NCN Projekt

Projektleiterin: PD Dr. Katrin Steffen

Ehemalige DFG-Projektmitarbeiterin: Dr. Imke Hansen (09/2016 - 08/2019)

Lehre

Universität Hamburg, Raum: Phil A 1005

Hauptseminar (54-327 NG)

13.10.2025 - 26.01.2026

Montag: 16:00 - 18:00 Uhr

Beschreibung:

Bereits 1989 behauptete der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, dass mit dem zerfallenden sowjetisch dominierten Ostblock die Geschichte als ein Kampf der Ideologien zu ihrem Ende gekommen sei. Den Grund sah er im weltweiten Siegeszug der liberaldemokratischen Ordnung. Nun, die folgenden Jahrzehnte mit dem Aufstieg Chinas und Putins bis hin zum russischen Überfall auf die Ukraine widerlegten Fukuyama grundlegend. Zwar sind historische Vergleiche zwischen verschiedenen Zeiträumen oft problematisch. Doch angesichts der jüngsten geopolitischen Ereignisse stellt sich die Frage, ob die Welt wieder auf Dauer in stabile und sich feindlich gegenüberstehende Blöcke aufgeteilt wird. Dabei stellt sich die Frage, ob die geopolitische Machtbalance der Situation im Kalten Krieg ähneln oder sie sich doch anders entwickeln wird?

Das Seminar ist projektförmig angelegt und wird gemeinsam mit der Universität zu Köln veranstaltet. Es nimmt die 1990er Jahre als Zeit nach der historischen Zäsur des Endes des Kalten Kriegs 1989/91, mit den sozio-politischen Umbrüchen, mit den kulturellen und ökonomischen Transformationen auf mehreren Ebenen in den Blick. Im Seminar werden wir uns mit aktuellen Forschungsergebnissen zu dieser Transformation in einer europäischen Perspektive auseinandersetzen und uns gleichzeitig mit Fragen der Geschichtsvermittlung auseinandersetzen. Daher werden wir uns auf die Suche nach Quellen begeben, die noch nicht in das kollektive Gedächtnis eingegangen sind. Der Hamburger Zweig fokussiert primär fachwissenschaftliche Perspektiven, während der Kölner Zweig geschichtsdidaktische Fragestellungen vertieft. Teile des Seminars werden in getrennten Gruppen jeweils vor Ort durchgeführt. Andere Teile werden gemeinsam digital durchgeführt. Ziel ist es, eine Quellenedition mit Lernaufgaben zu konzipieren, die auch im Geschichtsunterricht eingesetzt werden kann. Für den praktischen Teil werden Tandems aus Hamburger und Kölner Studierenden gebildet.

Hinweise zur Literatur und den Einzelterminen finden Sie hier.

Universität Potsdam, Historisches Institut

Hauptseminar als Blockseminar

24.10.2025 - 23.01.2026

Freitag und Samstag: 10:00 - 15:00/16:00 Uhr

Beschreibung:

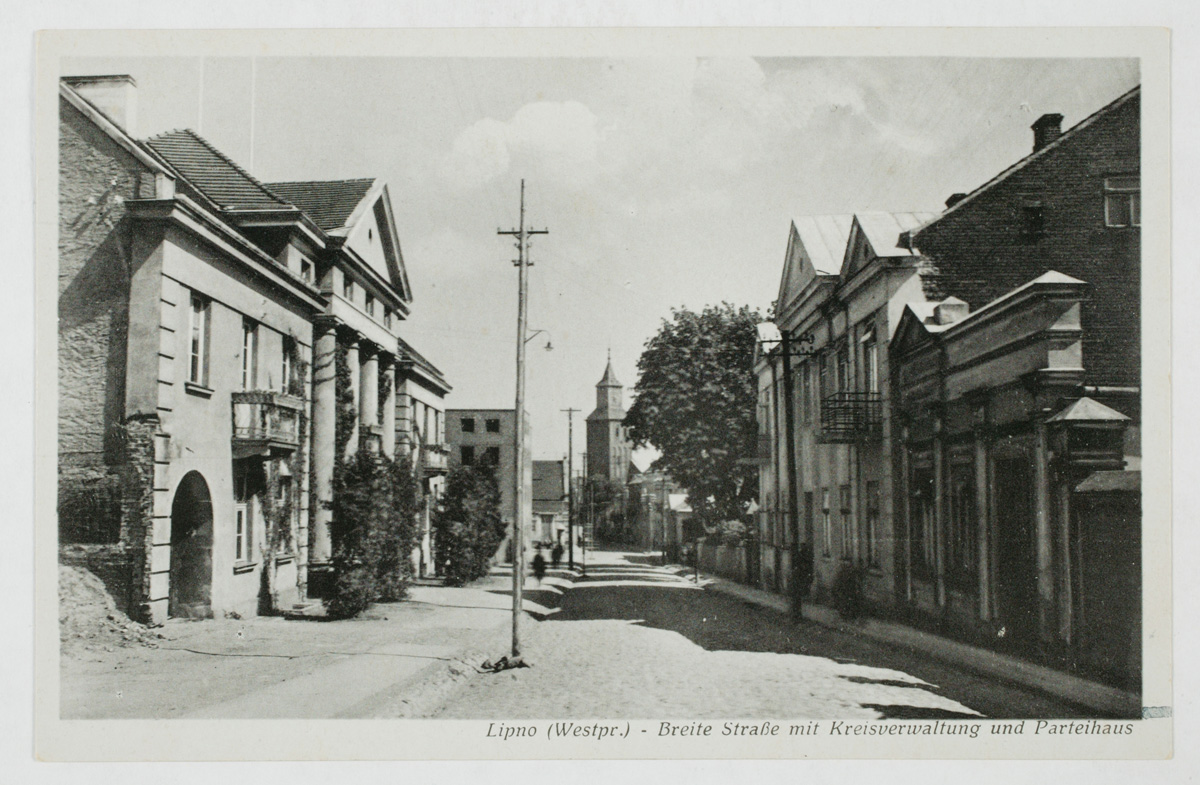

Preußen ist als Staat im 20. Jahrhundert untergegangen, doch seine Nachwirkungen sind in Politik, Gesellschaft, Kultur und Erinnerung bis heute spürbar. Das Blockseminar widmet sich der Frage, wie Preußen nach seinem Ende erinnert, interpretiert und gedeutet wurde – sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland, aber auch aus europäischen und postkolonialen Perspektiven.

Unter dem Leitbegriff Postpreußen werden wir uns mit Diskursen, Symbolen und Praktiken auseinandersetzen, die das Bild Preußens nach 1945 geprägt haben: von der politischen Instrumentalisierung in beiden deutschen Staaten über museale Inszenierungen bis hin zu heutigen Debatten um Denkmäler, Architektur und kollektive Erinnerung.

Themenfelder (Auswahl):

Preußen als Erinnerungsort in Ost- und Westdeutschland / Das „Ende Preußens” und seine symbolische Bedeutung / Preußen in Literatur, Film und Populärkultur / Postkoloniale Perspektiven auf Preußen als Imperium / Kontinuitäten und Brüche: Verwaltung, Militär, Bildungswesen / Architektur und Stadtraum: Garnisonkirche, vom Berliner Schloss bis zum Humboldt Forum

Ziele des Seminars:

Das Seminar bietet Studierenden die Möglichkeit, sich kritisch mit der Nachgeschichte Preußens auseinanderzusetzen. Ziel ist es, einerseits die historiographischen und erinnerungskulturellen Debatten kennenzulernen und andererseits eigene Forschungsfragen im Bereich Postpreußen zu entwickeln.