Mennoniten zur Zeit der „Machno-Republik“ (Ende 1919)

Olena Khodchenko: Mennoniten zur Zeit der „Machno-Republik“ (Ende 1919)

Nationale Oles’-Hončar-Universität Dnipro

Fragestellung. Quellen und Historiographie: Ein Überblick

Seit der Ukrainischen Revolution, welche in brutalster Art und Weise in das Leben tausender Menschen eingriff, ihren Seelen unzählige Narben zufügte und ganze Verhaltensmuster veränderte, ist nun schon ein Jahrhundert vergangen. Jedoch sind die Ereignisse jener Jahre, deren Beurteilung bereits beim Ersten Weltkrieg ansetzen muss, unter Berücksichtigung damaliger Realien und Verhältnisse zu bewerten. Gerade die Tatsache, dass die Probleme, die in diesen imperialistischen Krieg mündeten, ungelöst blieben, hat ebenso mehrdeutige Lösungsansätze sowie Frust bei einem großen Teil der Bevölkerung die Volksmassen zu Aggressionen gewaltigen Ausmaßes angestachelt.

Die Fragen des Bürgerkrieges, der Machno-Bewegung, des Schicksals der deutschen Kolonisten in der sog. Zeit des „Lycholittja“ (dt.: schwere, unruhige Zeit, Zeit der Not – Anm. des Übersetzers) wurden von ukrainischen und ausländischen Wissenschaftlern sowohl auf Konferenzen („Istoryčnyj fenomen Huljajpolja. Polityčna i vijs’kova dijal’nist’ Nestora Machno“, Saporižžja-Huljajpole [„Das historische Phänomen von Huljajpole. Die politische und militärische Tätigkeit von Nestor Machno“], 12.-13. November 1998; „Starobilous’ki čytannja“ [Starobiloser Lesungen], 2012; „Revoljucija, deržavnist’, nacija: Ukrajina na šljachu samostverdžennja (1917–1921 rr.)“ [„Revolution, Staatlichkeit, Nation: Die Ukraine auf dem Weg der Selbstbehauptung (1917–1921)“], Kyjiv 2021) als auch in wissenschaftlichen Publikationen untersucht. Jedoch setzten sich bei der Erörterung dieser Fragen die Autoren schwerpunktmäßig nicht mit regionalen Problemen auseinander. Eine „Lücke“ stellen z.B. die Ereignisse der Ukrainischen Revolution da, welche sich im Süden der rechtsufrigen Ukraine gegen Ende des Jahres 1919 zutrugen. Nicht in vollem Umfange ausgewertet wurden schriftliche Erinnerungen der Teilnehmer jener Ereignisse, die es gestatten, die Psychologie der Bauernmassen, der Kolonisten und der Teilnehmer der Machno-Bewegung zu analysieren. Es fanden auch keine einzelnen Untersuchungen zu den Ereignissen und Kampfeshandlungen statt, die sich gegen Ende des Jahres 1919 im Gebiet um Apostolove zwischen Einheiten der Aufständischen Armee und den Truppen der „Weißen“ zutrugen, die der deutschen, mennonitischen und jüdischen Bevölkerung schweres Leid zufügten.

Ziel der Untersuchung und Aufgabenstellung

Die vorliegende Arbeit wurde auf Grundlage von Archivdokumenten und narrativen Quellen verfasst. Untersucht wurden Vorgänge und Ereignisse, die sich um die mennonitischen Kolonien der rechtsufrigen Ukraine während der drei Monate dauernden territorialen Souveränität der Machno-Bewegung, um den moralischen und psychologischen Zustand der mennonitischen Gemeinschaft unter der Machno-Herrschaft sowie um die Kampfhandlungen in der Gegend um Nikopol’, Apostolove und Voroncovka im November und Dezember 1919 abspielten. Ebenso soll ein Versuch unternommen werden zu bestimmen, welche Truppenteile der Aufständischen Armee für den Massenmord in den mennonitischen Kolonien verantwortlich sind und was sie dazu antrieb.

Darlegung des zugrundeliegenden Materials

Das Schicksal wollte es, dass das Territorium der von vielen ethnischen Gruppen bewohnten Südukraine, in der inmitten ukrainischer Siedlungen unter anderem zahlreiche Einsprengsel mennonitischer Kolonien lagen, zur Zeit der Ukrainischen Revolution eine Arena unerbittlicher Konflikte mehrerer unversöhnlicher Parteien wurde. Bei einer davon handelte es sich um eine militärische und anarchistische Gruppierung mit Nestor Machno an der Spitze, dem einflußreichsten Anführer der Bauernmassen im Jahre 1919. Die Kolonien, die zum Gegenstand ökonomischer, oft illegaler Interessen ukrainischer Bauer wurden, unterschieden sich wesentlich von den umliegenden Dörfern durch gut geführte Haushalte, durch Ordnung und Wohlstand, was sowohl Begeisterung als auch Begehrlichkeiten auslöste. Vor der Revolution von 1917 besaß jede Kolonie Land in beträchtlicher Menge (durchschnittlich mehr als 100 Desjatinen [= ca. 110 ha – Anm. des Übersetzers] pro Haushalt), für deren Bearbeitung Bauern aus den Nachbarsiedlungen in Dienst genommen wurden. Andererseits belief sich die Zahl landloser oder landarmer Bauern im Gouvernement Katerynoslav auf 48 %.

Vieles veränderte sich im Herbst 1917, als Nestor Machno in seiner Funktion als Leiter des Landkomitees des Rates der Arbeiter- und Bauernabgeordneten von Huljajpole eine kostenlose Verteilung von Land organisierte, welches den Großgrundbesitzern und Kolonisten gehörte. Die Initiative weitete sich auf die benachbarten Landkreise aus. Seit dieser Zeit war Nestor Machno ein Idol der ukrainischen Bauern. Als Resultat des Friedensvertrages von Brest-Litowsk erklärte sich die Regierung der Ukrainischen Volksrepublik dazu bereit, den Okkupanten eine beträchtliche Menge an Lebensmitteln zu überlassen, welche die Staatliche Wache (Polizei) und die österreichisch-deutschen Truppen mit Zwangsmethoden, oft durch Anwendung von Waffengewalt, aus dem Dorf einzogen. Den Großgrundbesitzern und Kolonisten, die die Protektion der Okkupanten akzeptierten, wurde das abgenommene Eigentum zurückgegeben. Zu den deutschsprachigen Landbesitzern pflegte man ein besonders „wohlwollendes“ Verhältnis. Bis zum Herbst 1918 erhielt ein bestimmter Teil der Mennoniten, entgegen religiöser Verbote, von der österreichisch-deutschen Truppenführung Schusswaffen und organisierte Selbstverteidigungseinheiten, wodurch aus ihnen eine bewaffnete Gegenbewegung zur Ukrainischen Volksrepublik, den Behörden in der Region, insbesondere aber zu den Bauernmassen wurde.

Nach dem Rückzug der österreichisch-deutschen Truppen im Herbst 1918 kontrollierten die Truppen von Nestor Machno diese Region mit dem Zentrum in Huljajpole, wohin sämtliche Vorräte abgezweigt wurden. Machno zahlte für Proviant, den die Bauern beschafften, recht großzügig. Seine Armee, der Stab, das Waffenarsenal und die Dienste existierten auf Kosten der Requirierung der finanziellen Mittel städtischer Unternehmer, Kapitalbesitzer, Kaufleute und vermögender Bauern, darunter auch die Kolonisten. Dem sozialen Antagonismus zur „Bourgeoisie“ ungeachtet waren die reichen Kolonien für Machnos Truppen im Rahmen der Partisanenkriegsführung von großem Nutzen. In den deutschen und mennonitischen Kolonien konnte man das beschlagnahmen, was sie nicht in den ukrainischen Dörfern bekommen konnten, vor allem kräftige, gepflegte Pferde, qualitativ hochwertiges Zaumzeug, Geld und letzten Endes das, was zu ihrer Stärke werden sollte: Leichte und stabile Federfuhrwerke, die sich mit einem aufmontierten Maschinengewehr in eine furchterregende Tačanka (Kampfwagen) verwandeln ließen. Die Machno-Truppen nahmen der Bevölkerung Pferde meistens nicht weg, sondern tauschten sie gegen frische ein. Das vollständige Verwüsten der Kolonien hatte keinen Sinn, da diese eine langfristige Quelle stetig erneuerbarer Ressourcen darstellten. Machno und seine Kommandeure jedoch bestraften Aufmüpfigkeit in den Kolonien, und ihre Brutalität hing sehr davon ab, in welchem Maße die Kolonisten Widerstand leisteten. Die Kolonien wurden nicht nur von den Machno-Truppen ausgeraubt, sondern auch von anderen Verbrecherbanden und Plünderern (darunter auch Deserteure der Machno-Einheiten), die in der Region Katerynoslav größtenteils aufgrund der instabilen Lage auftauchten. Die Beschaffungsmaßnahmen und die ständigen Raubzüge lösten Empörung und Morde – Rachegelüste und offenen Widerstand aus, welcher in den Moločnaer Kolonien Formen der mit den Weißgardisten gemeinschaftlich durchgeführten Kriegshandlungen annahm.

So äußerten innerhalb kürzester Zeit die Kolonisten ihre Klassenverwandtschaft mit den Großgrundbesitzern und ihre ethnische Verwandtschaft mit den bei den Bauern verhassten Okkupanten (1918). Dadurch dass sie sich zum Zwecke der Verteidigung ihres Hab und Gutes bewaffneten und vom Grundsatz, „nicht zu töten“, absahen, wurden sie Abtrünnige ihres eigenen Glaubens (1918) und schließlich offene Feinde, die 1919 in den Truppenverbänden an der Seite der Weißgardisten kämpften. All das prägte sich den Bauern ein, welche die Basis der Aufständischen Armee unter Machno bildeten. Die Spannung zwischen den Mennoniten und der slavischen Gemeinschaft, deren aktivste Schicht die Kämpfer der Aufständischen Armee darstellten, nahm immer mehr zu. Die Niederlage der Machno-Truppen mit einer hohen Anzahl an Verwundeten im Januar 1919 bei Blumenthal sowie die Tatsache, dass sich die Mennoniten aus den Moločnaer, den Chortycjaer und anderen Kolonien im Sommer desselben Jahres der Freiwilligenarmee anschlossen, wirkte sich in ganz entscheidendem Maße darauf aus.

Die militärische und wirtschaftliche Situation im Gouvernement Katerynoslav im Herbst 1919

Nach dem Durchbruch bei Uman’ und der Zerschlagung des Hinterlandes von Denikins Truppen im Oktober 1919 kontrollierte Machnos Armee das Territorium zwischen dem Azovschen Meer und Kryvyj Rih. Diese für die Machno-Truppen neue militärische Situation erforderte eine stärkere Verteidigung der Region, ohne die üblichen Partisanenoperationen zu schwächen. In diesem Zusammenhang wurde die Frage nach der Reorganisierung der Armee sowie nach der Verwaltung des kontrollierten Territoriums aufgeworfen. Die Organisation der Verwaltungsstrukturen der militärisch-anarchistischen „Machno-Republik“ erforderte erhebliche Finanzen, welche zu der damaligen Zeit in dem mehrmals geplünderten Gebiet zur Neige gingen. Die an Nachschub von Rohstoffen arme Industrie durchlebte einen Stillstand, was das Ansehen der Anarchisten und ihre Unterstützung durch die Arbeiter verringerte. Die kommunalen Einkommensquellen aus den Kontributionen konnten die notwendigen Mittel nicht einfahren. Bis November erreichte der finanzielle Zustand der Armee eine kritische Grenze. Nur die Bauernschaft blieb eine stetige Stütze für die Machno-Bewegung.

Der Mangel an Finanzen war zu jener Zeit nicht das einzige Problem in der militärischen Macht von Machno: Die Reihen der Regimenter lichteten sich aufgrund der Typhus-Epidemie, der spanischen Grippe und der Pocken (unter einem akuten Mangel an Medikamenten und Uniformen); Lebensmittel und Futter für die Tiere waren nicht ausreichend vorhanden. 50.000 bis 70.000 Kämpfer benötigten warme Kleidung, tausende hatten nicht einmal Schuhe. Diese Probleme durchkreuzten die Pläne für Kampfoperationen, die Disziplin fiel in den Keller, Alkoholkonsum verstärkte sich in dem Maße, dass diese Frage auf dem Kongress der Arbeiter- und Bauernabgeordneten vom 2. November 1919 in der Stadt Oleksandrivs’k als gesonderter Punkt (Punkt 2) auf der Tagesordnung stand. Unter solchen Umständen wurden Beschlüsse gefasst und veröffentlicht, welche einen unmittelbaren Einfluss auf die weiteren Entwicklungen in den mennonitischen Kolonien ausübten.

Am 2. November wurde auf dem Kongress der Arbeiter- und Bauernabgeordneten (28. Oktober bis 2. November 1919) betont, dass „die arbeitende Bauernschaft allein mit dem Kulakentum fertig wird, indem sie diesem zum Nutzen der Gesellschaft Land wegnimmt“, was im Grunde genommen den Bauern die offizielle Erlaubnis gab, sich Land selbst anzueignen. Petro Aršynov behauptete, dass diese Resolution des Kongresses von den Delegierten sofort in den Dörfern verbreitet wurde. Weiterhin wurde am 5. November in der Zeitung „Šljach do svobody“ („Weg zur Freiheit“) ein Aufruf von Machno veröffentlicht, in dem dieser die Idee eines grundlosen Terrors über die Bourgeoisie darlegt. Diese Dokumente dienten als politische Begründung und Billigung, gewaltsam gegen die Kolonisten bzw. deutschstämmigen Grundbesitzer vorzugehen.

Bis zum 9. November veränderte sich die militärisch-strategische Situation um die „Machno-Republik“ grundlegend. Zum 17. Oktober organisierte Anton Denikin eine Front gegen die Aufständische Armee, bestehend aus vier Divisionen, zwei Kavalleriebrigaden und einem Infanterieregiment, die von drei Panzerzügen unterstützt wurden. Infolge des Vormarsches dieser Einheiten war die Aufständische Armee am 20. Oktober gezwungen, den Rückzug Richtung Oleksandrivs’k anzutreten. In der Folge zogen sie sich aus Mariupol’, Melitopol’, Huljajpole und einer Reihe weiterer Ortschaften zurück. Auf der Sitzung des Stabes der Aufständischen Armee wurde der Beschluss gefasst, die Redaktion der Zeitung „Šljach do svobody“ sowie weitere Dienststellen einschließlich Abwehrdienste, aus Oleksandrivs’k nach Katerynoslav zu evakuieren. Auf den Zugangswegen zu Oleksandrivs’k wurden erbitterte Kämpfe ausgetragen. In der Zwischenzeit hatten am 8. November infolge eines Überraschungsangriffs die Dekinin-Einheiten von General Jakov Slaščëv Katerynoslav eingenommen. Dadurch sah sich der Armeestab zu der Entscheidung veranlasst, die Verteidigung von Oleksandrivs’k aufzugeben und die Einheiten an das rechte Dnipro-Ufer zu bringen und diese so in Richtung Katerynoslav zu schicken. Auf Befehl des Stabes vom 9. November wurde die Korpskavallerie zügig nach Katerynoslav geschickt. Der zweite Korps, bestehend aus zwei Regimentern, bekam einen Abschnitt der Front von Nikopol’ über Chortycja und Kičkas bis nach Fedorivka, der erste Korps von Fedorivka bis nach Katerynoslav unter Kontrolle. Auf diese Weise vergrößerte sich die Konzentration der Machno-Truppen am rechten Dnipro-Ufer mehrfach, was neue Verhältnisse zwischen den Mennoniten und den Machno-Truppen auf dem Territorium der Kolonien, die in dieser Gegend lagen, entstehen ließ.

Situation der mennonitischen Kolonien und Zuspitzung in den Beziehungen der Machno-Truppen und der Mennoniten im Herbst 1919

Die Ereignisse, Umstände und wechselseitigen Beziehungen zwischen den Machno-Truppen und den Mennoniten in den Chortycja-Kolonien im Zeitraum Oktober bis Dezember lassen sich mit Hilfe der Tagebuchaufzeichnungen eines Zeitzeugen, des Lehrers Dietrich Neufeld, zurückverfolgen. Neufeld kam zur Weiterbildung örtlicher Lehrer nach Chortycja. Man kann ihn als einen objektiven, gut informierten Zeugen einschätzen, zumal er erst fünf Tage vor den Ereignissen, die er in seinem Tagebuch beschreibt, aus Europa eintraf. Insofern befand er sich nicht unter dem Einfluss ukrainischer Politik, und er besaß auch kein Eigentum in den Kolonien, was seine Objektivität hätte beeinflussen können. Da er in der Siedlung Rosenthal wohnte, hielt er sich zudem im Zentrum der Ereignisse auf. Er erinnert sich:

„Rosenthal, am 15. September 1919. Fünf Tage bin ich nun hier am Dnjepr. Ich wohne oben am Abhang und übersehe von unserem schönen sonnigen Häuschen die friedliche Kolonistensiedelung, die unter mir wie angeschwemmt daliegt. Wenn ich dort weiter die ruhigen Fluten des Stromes dahingehen sehe, ist es mir so, als ob diese Wasser, weither vom Nordweiten aus deutschen Landen kommend, hier ein Zipfelchen deutscher Erde abgelagert hätten. Ein Geschlecht ist darauf aufgewachsen, das deutsch spricht, eigen denkt und ähnlichen Gemütes ist wie die Deutschen.

Ich weiß, daß dies die älteste deutsche Niederlassung in Süd-Rußland ist. Es war eine harte Zeit, als sich vor 130 Jahren deutsche Siedler nach langer mühseliger Reise hier in der freien wilden Steppe niederließen und nach und nach um diesen Platz herum 20 Hofdörfer begründeten. Die ersten armseligen Hütten sind schon längst verschwunden. Ich sehe hier im Tal entlang neben stolzen Bauernhöfen fünf große Getreidemühlen, Fabriken landwirtschaftlicher Maschinen, Ziegeleien mit hohen Schlöten, Banken und Handlungen, Schulen und Krankenhäuser weiß ich an diesem Ort. Durch Krieg und Revolution ist alles verkommen und erneuerungsbedürftig, aber Ackerbau, Handel und Gewerbe, Schule und Wohlfahrtspflege kann von neuem wieder aufblühen, wenn die unruhige Zeit vorüber ist. […]

Chortitza-Rosenthal, am 21. September 1919. Sie sind da! […] Alles was wir sehen, ist brutaler Wahnsinn, ist Raub, Mord – einen Deutschen, namens Dick, sah ich schon erschlagen liegen jenseits des Baches. […] Großmutter begreift die ganze Tragweite unserer Situation noch nicht. Ungehalten ist sie über den frechen Besuch. Ein Muster der ordnungliebenden deutschen Hausfrau muß sie dulden, daß ihre Kommode, wo jedes Schächtelchen seit Jahr und Tag seinen bestimmten Platz hat, durchsucht wird. Sie muß zusehen, wie die Eindringlinge, vorgeblich nach Waffen suchend, in den Schubladen kramen. ,Halt‘ ruft sie plötzlich dazwischen. ,Ich will ihnen selber alle Schachteln öffnen und jedes Ding zeigen.‘ […] O wie dieser Widerspruch die verwegenen Räuber reizt! Einer faßt seine Knotenpeitsche und schickt sich an, die Alte zu schlagen. […] ,Tritt zurück, alte Hexe!‘ ruft ein Bandit und schwingt das Gewehr von der Schulter. Er richtet den Lauf auf die Großmutter. Da tritt mein Freund vor und lenkt auf diese Weise den Mordbuben auf sich. Er bittet für seine Schwiegermutter. Fluchend stößt jener die Frau mit dem Gewehrlauf nieder; sie stürzt zurück und sinkt wie geistesabwesend hintenüber. […] Der ganze Ort ist in Aufregung. Es liegt eine Angst und ein unheimlich drohendes Verhängniss in der Luft. Ein Nachbar läuft zum andern, und jeder glaubt, am meisten gelitten zu haben. – Wir sind tatsächlich mehr verschont geblieben, als die Häuser, die an der Hauptstraße stehen. Aber wie lange? Der Ort füllt sich immer mehr mit diesen Horden. Die Höfe sind voll Wagen und Reitern. Sie besitzen, was ihnen gefällt. Auch unser Leben gehört ihnen. Ob sie lange bleiben? Man sieht von unserem Hause aus einen endlos langen Zug, wie er sich aus dem Ort hinausbewegt nach dem Dorf, das unmittelbar am Djnepr liegt. Sie wollen wohl dort über die große Djneprbrücke. […]

Chortitza-Rosenthal, am 23. September 1919. […] ,Da ein Klavier! Wer spielt darauf? Hierher, ihr Dirnen, spielt uns vor!‘ Die zweite Tochter des Hauses, ein tapferes Mädchen, scheint niemand zu fürchten. Wahrlich, sie sieht heldisch aus, als sie, ihren Blicken trotzend, ans Klavier tritt. Sie öffnet das erste zur Hand gelegene Notenbuch und spielt aus einer Bach-Arie, während staubbedeckt die wilden Gesellen rund herum Platz nehmen. Zurückgelehnt, die Beine vorgestreckt, hören sie mit verschränkten Armen einen Augenblick zu; dann aber springen sie auf mit dem sogenannten dreistöckigen Fluch von der genotzüchtigten Mutter Gottes. Einen frohen Tanz begehren sie, eine Polka Mazurka. […] Alle Zimmer sind angefüllt von Räubern. Die Gier nach Kostbarkeiten beherrscht sie restlos, und jeder will dem andern zuvorkommen. […] Wäre erst die schwarze Nacht vorbei! […] Plötzlich aber erscholl des Nachbars Stimme an unserem Fenster: ,Sie kommen schon wieder! Diese Nacht hat es fünf Tote gegeben‘, fügte er hinzu und rennt in großen Sprüngen wieder auf seinen Hof. […] Wir haben wieder Besuch im Hause. Aber heute konnte die Beutegier nicht mehr gestillt werden und das bringt sie in Wut, die wir entgelten sollen. […]

Chortitza-Rosenthal, am 24. September 1919. […] Drei Tage lang ziehen die Anarchisten nun schon durch unseren Ort. Viele Tausende sind vorbeigekommen, und jeder hat geraubt. Man hat den Landwirten kein einziges Pferd gelassen. Und jetzt sollte die Wintersaat bestellt werden! Aber wer denkt an seinen unbestellten Acker? Solange die Machno-Leute bei uns sind, ist unsere einzige Sorge, das Leben zu erhalten. Die meisten sind so gefügig, daß sie widerspruchslos ihre letzten Stiefel ausziehen und barfuß gehen. Schwerer ist für die Bauern, zuzusehen, wie man ihren Weizen wegholt, wie man das letzte Mehl den Pferden verfüttert.

Am schlimmsten ergeht es den Familien, deren Söhne in der sogenannten Freiwilligen-Armee des Generals Denikin dienen. Da gibt es keine Schonung. Gestern Abend wurde ein Nachbarhof durch Feuer zerstört. Man wußte, daß der Sohn in der Freiwilligen-Armee war. […] Aber weit schlimmere Dinge geschehen. Männer werden erschlagen, Frauen geschändet. […] Die Kinder merken allmählich, daß die Eltern ebenso machtlos sind wie sie. […] Frau U. an der Hauptstraße hat jetzt 50 Mann Einquartierung, die sie zu füttern hat. […]

Chortitza-Rosenthal, am 27. September 1919. Heute ist der erste Tag, an dem die Anarchisten nicht mehr durch unsere Straßen ziehen. […]

Chortitza-Rosenthal, am 1. Oktober 1919. […] Bei uns geht die Anarchie weiter, wenn auch die Machno-Anarchisten fort sind. In den benachbarten ukrainischen Dörfern haben sich größere und kleinere Banden gebildet, die nach dem Muster der Vorgänger offen ihr Erpressungswesen weitertreiben. Sie legen Kontributionen auf, die wir nicht zahlen können und greifen zu Inquisitionsmitteln oder Erschießungen. Sie wollen nicht begreifen, daß bei uns garnichts mehr zu holen ist […]

Chortitza-Rosenthal, am 3. Oktober 1919. […] Alle Straßen sind voll. Der Strom der Machno-Anarchisten flutet zurück. Sie werden über die Dnjeprbrücke auf das rechte Ufer zurückgedrängt. […] Jeder Hauswirt ist Diener und Sklave der gestrengen Herren. Diese feiern wüste Orgien mit Gebrüll und Hohngelächter. […]

Chortitza-Rosenthal, am 6. Oktober 1919. […] Vorige Nacht hatten wir 19 Mann zu beherbergen. Zuerst waren es nur 8 Mann. Nach und nach vergrößerte sich ihre Zahl. […] Für jeden mußte eine Mahlzeit bereitet werden. Die Letzten hatten einen Verwundeten bei sich. […] Heute morgen gab es für Frau Grete eine große Aufregung. Jemand von den Beherbergten hatte nachts die 100 Eier gefunden, die sie so lange versteckt gehalten hatte. Sie waren für den Winter zurückgelegt. Frau Grete weigerte sich, alle Eier auf einmal zu kochen. Ihre Geistesgegenwart machte oft die Verwegensten stutzig; aber diesmal kam sie fast in Lebensgefahr durch ihren Widerspruch. […] Es gibt solche, die nicht viel Worte machen, sondern bei der ersten Regung handeln: sie zaudern keinen Augenblick, einen Menschen niederzustechen. Sie kennen keine inneren Hemmungen. Es sind echte Anarchisten, die kein Gebot kennen. […]

Chortitza-Rosenthal, am 11. Oktober 1921. […] Uns regen all diese Dinge fast mehr auf als der Tod der Menschen; denn die Toten sind aller Leiden enthoben. Manch einer beneidet sie. Wir brauchen, solange wir leben, Lebensmittel. […] Sie schlachten Kühe, die in einigen Wochen kalben sollen. Sie senden Expeditionen in alle deutschen Hofdörfer und holen Brot oder Mehl herbei. […] Außerdem ist ohne Zweifel der ukrainische Bauer rebellisch geworden durch den ewigen Regierungswechsel. Hat er nicht seit zwei Jahren fast mit jedem Neumond auch eine neue Regierung, die mit dem Mondwechsel wieder verschwindet? Bei ihm kann nicht bald eine Regierung aufkommen, die eine Autorität gewinnt. Es sind gewisse sittliche Begriffe ins Wanken gekommen, die die Voraussetzung einer jeden Staats- und Regierungsform sein müssen. Die Massen sind sich ihrer Macht bewußt geworden, nur haben sie nicht gelernt, diese Macht zu gebrauchen als eine Macht der Ordnung und Organisation. Einst jubelten sie den Bolschewiki zu, denn sie erlaubten, vom Land Besitz zu ergreifen. Aber da auch jene eine Organisation durchzuführen versuchten und gar noch auf dem Wege der Diktatur ihre Ordnung durchzudrücken begannen, da wurden sie ernüchtert. Nun warben die ukrainischen Nationalisten und die Anarchisten um sie. Die Weissen wollten ihnen ihren Willen aufdrängen. […]

Chortitza-Rosenthal, am 17. Oktober 1919. Wir gehen weiter in den Herbst hinein und wünschen, daß es tüchtig kalt wäre. […] Sobald der Dnjepr erstarrt und das Eis tragen wird, muß es eine Wendung geben, denn dann können entweder jene herüber oder diese hinüber kommen. […] Bande! Wozu treibt sie uns! […]

Am 20. Oktober. […] Wenn sie gut aßen, wir ihnen die Zimmer gut heizten und der Student auf den Tasten des Klaviers hämmert, dann sind sie sogar aufgelegt, mit den Kindern zu scherzen. Ab und zu überwinden wir uns und setzen uns zu ihnen, und wir sind froh, wenn sie menschlich zu uns sind, wenn wir entdecken, daß sie wohl verkommene, aber doch Menschen mit menschlichen Regungen sind. […] Den einen unter ihnen nennen sie Iwan. Wir nennen ihn Hans, wenn wir von ihm sprechen. Hans ist merkwürdig schlecht gekleidet, ganz im Gegenteil zu den anderen. Ich fragte ihn einmal, worin das seine Ursache habe. Er möge nicht rauben, gab er zurück. Wie, dachte ich, ist er wirklich der einzige weiße Rabe unter ihnen? Ich fand es bestätigt. […] Er sei kein Anarchist, sagte er mir unter vier Augen. Er sei überzeugter Bolschewik. Den Anarchisten habe er sich nur deshalb angeschlossen, weil er in einem Gebiete wohne, wo die Weißen zur Herrschaft gelangt sind, die ihn mobilisieren wollten. Sobald die Anarchisten den Bolschewiki gegenüberständen, wolle er übergehen. Nein, er sei kein Anarchist, wehrte er entschieden ab. Hans ist gewiß nicht dumm, aber indolent. Er versucht nicht, seine bessere Erkenntnis unter den Kameraden zur Geltung zu bringen. […]

Am 24. Oktober. Ein furchtbares Ereignis hat sich zugetragen. Als Gerücht war es mir bekannt seit zwei Tagen. Ich glaubte dem nicht. Heute habe ich die sichere Bestätigung erhalten. Das Hofdorf Eichfeld – nur 25 Werft von hier entfernt, existiert seit dem 18. Oktober nicht mehr. Am 17. Oktober abends haben Reiterbanden das Dorf umstellt, sich auf die einzelnen Höfe verteilt und die Deutschen so überrascht, daß keiner dem anderen Nachricht geben könnte. Dann haben sie, meist mit kalter Waffe, die ganze männliche Bevölkerung über 15 Jahre niedergemacht: 84 Menschen. Es müssen sich herzbrechende Szenen abgespielt haben, wobei Frauen in der Verzweiflung mit ihren Leibern ihre Männer oder Söhne zu schützen versucht, aber nur ihr Leben eingebüßt haben. Die meisten Witwen find mit ihren Kindern, viele in Nachtkleidern, barfuß in die Frostnacht hinausgeflohen. Sie haben Zuflucht gesucht in dem vier Werft entfernten deutschen Nachbardorf. […]

Am 26. Oktober. […] Die Haltung der Anarchisten ist uns gegenüber drohend genug. Es gibt eine besondere Inquisitionsabteilung unter ihnen, die sich den Anschein gibt, Gegenspionage zu betreiben. An der Spitze steht der berüchtigte Batjko Prawda. Man nennt ihn die rechte Hand Machnos. Er ist ein Mann von ungewöhnlich kräftiger Konstitution, dem nur die Füße fehlen. Sie find ihm früher amputiert worden. […] Er soll früher Bettler gewesen sein. Jetzt ist er neben Batjko Machno ein Glanzstern unter den Anarchisten, die ihm sogar den Zunamen Batjko (Väterchen) gegeben haben. Er kennt keine Rücksicht und schrickt vor keinem Mittel zurück, Menschen zu quälen. Nicht [weit, A. B.] von uns wohnt ein Mann, der Mitinhaber einer Fabrik war. Offenbar vermuten sie bei ihm Geld und da hat Batjko Prawda ein Verhör mit ihm angestellt. Er soll gestehen, wo er Gewehre versteckt hat. Da er keine besitzt, begann man die Inquisition. Man knutete ihn, man entkleidete ihn und setzte ihn auf eine Flamme, dann wieder errichtete man einen Galgen, knüpfte ihn auf, bis er am Verscheiden war und ließ ihn wieder auf die Erde. Quälereien in dieser Richtung gehen noch viel weiter. Vor einiger Zeit stäupte man einen Mann P., damit er angebe, wer von den Deutschen Gewehre versteckt halte. Als die Qual unerträglich wurde, hatte der Mann die Schwäche, einige Namen zu nennen, um nur nicht mehr gefoltert zu werden. Darauf nahm man die genannten Männer vor. Es waren zwei meiner Schüler, junge Lehrer. Während drei Tagen hat man sie fast stündlich mit Bleiknuten geschlagen, daß sie schließlich flehentlich ihre Peiniger um die Gnadenkugel baten.

Am 30. Oktober. […] Typhuskrank liegen Anarchisten in den Häusern […] Aber auch wir sind rettungslos dieser ansteckenden Krankheit preisgegeben. […]

Am 5. November. […] Absonderung der Erkrankten wäre die einzig mögliche Rettung, aber diese Maßnahme ist gänzlich unmöglich. […] In der Apotheke gibt es keine Arznei mehr.

Am 13. November. […] Die Anarchisten fangen an, die Kranken wegzubringen in die benachbarten Ortschaften. Die Gesunden verlangen aber unentwegt unseren Sklavendienst wie ehedem, unbekümmert darum, ob wir unsere Kranken pflegen können oder nicht. Sie sind die Herren und ihrer Willkürlaune haben wir widerstandslos zu folgen. Wir sind kaum noch fähig, uns moralisch zu widersetzen. […] Weil die Zahl der Gesunden in unserem Ort zu gering ist, holen sie Pfleger aus den benachbarten Ortschaften herbei. Sobald sie angesteckt sind, kehren sie in ihre Dörfer zurück, und so greift auch dort die ansteckende Krankheit um sich. […]

Am ? [sic!]. Draußen vor unserm Fenster bringt man täglich Särge vorbei! Särge? Nein, es gibt keine Särge mehr. Man begräbt die Toten ohne Särge, entweder in Trögen oder Schlafbänken oder gänzlich bloß. […]

Am 17. Dezember. Was wir kaum mehr zu hoffen wagten, es scheint sich zu erfüllen: die Anarchisten rüsten zum Abzug. […]

Am 18. Dezember. Meine Temperatur ist auf 39 Grad gestiegen. […] eins ist gewiß[:] die Anarchisten flüchten. Sie haben beim Abschied für Dienst und Pflege kein dankbares Wort für uns, nein! Wahrhaft teuflisch betragen sie sich. Statt an ihren Gegnern, denen sie weichen müssen, rächen sie sich an uns.“ [sic!].

Damit brechen die Tagebuchaufzeichnungen aus dem Jahre 1919 ab. Es ist hervorzuheben, dass Dietrich Neufeld nicht der einzige Zeuge der Angriffe auf die Mennoniten in diesem Zeitraum war. Der von den Machno-Truppen mit 300 anderen Gefangenen im „Typhuszug“ festgenommene A. V. Binec’kyj, Offizier der Weißen Garde, der in Chortycja gefangen gehalten worden war, lebte unter den Aufständischen und genoss ein gewisses Maß an Freiheit. In seinen Erinnerungen bestätigt er die Atmosphäre von Gewalt und Verhöhnung.

Anfang November 1919 wurden die in der Nähe des Dorfes Fedorivka gelegenen Jazykovo-Kolonien Objekt von Plünderungen. Nach aufzehrenden Kämpfen waren sie eine Art „Preis“ für wütende, zerlumpte und hungrige Machno-Kämpfer, die auf dem Weg nach Katerynoslav waren. Hryšuta Konevec’, Mitglied des Katerynoslaver Gouvernementskomitees der Bolschewiken, welcher den Rückzug der Regimenter bis zur Kičkas-Brücke beobachtet hatte, schrieb: „Diese Stunden des Rückzugs … fällt es schwer an einem klammen Herbsttag zu beschreiben, sie waren so grauenvoll … Hinter allem zog die Menge auf nackten Sohlen einher, so an die 3.000 Mann, nur in Unterwäsche gekleidet, Kranke und Verwundete eingewickelt in Laken und Lumpen.“ Mykyta Salov-Astachov (Mitglied der Evangelischen Friedensmission), der sich am 8./9. November in der Kolonie Franzfeld aufhielt, erinnert sich an einige Machno-Trupps, die im Laufe des Tages der Reihe nach das Dorf ausplünderten. Über ihre Aggressivität schrieb er: „Zwölf Machno-Kämpfer drangen in den Raum ein. Der Kommandeur befahl seinen Untergebenen alle Ausgänge zu versperren. Seine Absichten waren unmissverständlich: Niemand sollte lebend den Raum verlassen.“ Das Verhalten der Eindringlinge zeugte von ihrer Entschlossenheit zu töten. Taktgefühl und die beschwichtigende Ansprache von Salov-Astachov, aber auch die Zufriedenheit der Machno-Kämpfer mit dem, was sie dieses Mal erbeutet hatten, bewahrten die Kolonie jedoch, welche in den nächsten Tagen mehrmals weitere Plünderungen über sich ergehen lassen musste.

Die Jazykovo-Kolonien verfügten über zahlreiche Gruppen mennonitischen Selbstschutzes (insgesamt 200 bis 250 Kämpfer). Bis Mitte 1919 wehrten sie erfolgreich Überfälle kleinerer Gruppen von Plünderern ab, indem sie je nach Bedarf die Kräfte einzelner Dörfer zusammenlegten. Die Kolonien galten als unbeugsam. Regulären Kampfeinheiten Widerstand zu leisten vermochten sie jedoch nicht. In der Zwischenzeit spürte die Regimentsabwehr, die in der Kolonie eingetroffen war, mit Hilfe von Aktivisten aus der Bauernschaft aus den ukrainischen Nachbardörfern die Mitglieder des Selbstschutzes und die Familien der Freiwilligen, die zu den Weißen übergetreten waren, auf und bestrafte diese. Solche Handlungen waren zu dieser Zeit aus Sicht der Stabsführung der Machno-Armee logisch, wenn man die Bedrohung seitens der Freiwilligenarmee vom linken Dnipro-Ufer und der Einheiten von General Jakov Slaščëv aus Richtung Katerynoslav mit berücksichtigt. Außerdem war südöstlich von Apostolove und bis nach Nikopol’ ein Trupp Weißer aktiv. Unter diesen Umständen wäre es zumindest unvorsichtig gewesen, die zahlreichen gefechtsfähigen Selbstschutzeinheiten, die mit Maschinengewehren ausgestattet waren, im Hinterland zu lassen.

Infolge der militärischen Situation hatte Eichenfeld, welches sich ganz in der Nähe von Fedorivka befand, mehr als alle anderen Siedlungen zu leiden. Ein beträchtlicher Teil der Einwohner von Eichenfeld war der Ansicht, dass es unter den Bedingungen von Anarchie und Banditentum erforderlich sei, seine Familien und sein Eigentum selbst zu verteidigen. Der örtliche Selbstschutz, hauptsächlich diejenigen, die im Ersten Weltkrieg gedient hatten, gab entgegen dem Befehl der Staatsmacht aus dem Frühjahr 1919 ihre Waffen nicht ab. Wenn die Bauern aus den Nachbarsiedlungen Versuche unternahmen, auf das Territorium der Kolonien vorzudringen, wurden sie wie Plünderer erschossen, wobei man in besonders grausamer Weise auch Verwundeten den letzten Todesstoß versetzte. Zu solchen Vorfällen kam es mehrfach. Daher gerieten die Einwohner der betroffenen Ortschaften Fedorivka, Avgustynivka sowie Krylivka in Wut und warteten auf eine günstige Gelegenheit, sich zu rächen. Viele von ihnen hatten in der Aufständischenarmee gedient, und mit dem Auftauchen der Einheiten des zweiten und des ersten Korps erhöhte sich die Anzahl der Freiwilligen um ein Vielfaches. Entsprechend der Punkte 1 (a) und 1 (b) der Resolution vom 2. November 1919 des Kongresses in Oleksandrivs’k wurde der Beschluss zur sofortigen Mobilisierung der freiwilligen Bauern für die Aufständischenarmee nach den territorialen Kriterien gefasst. Folglich erhielten die Freiwilligen von Fedorivka sofort den Status von Kämpfern der Machno-Truppen. Die örtlichen Bauern wussten, wer in der Kolonie wer ist, und waren aktiv dabei, der Regimentsabwehr zu helfen, die Mitglieder des Selbstschutzes ausfindig zu machen und Waffen zu suchen. Da es einem Teil der Selbstschutzangehöriger von Eichenfeld gelungen war zu fliehen, traf die Vergeltung deren Familien: Man tötete Männer im Alter ab 18 Jahren, aber auch Landbesitzer, die sich der Dienste von Tagelöhnern zunutze gemacht hatten. Nach Augenzeugenberichten passierten die ersten Militärkolonnen, die sich auf Katerynoslav bewegten, die Kolonie (mit einem Zwischenstopp zur Übernachtung) ohne Beeinträchtigung für deren Einwohner (sie forderten Verpflegung und Fahrzeuge). Am nächsten Morgen (10. November) rückte ein neuer Trupp an.

Zur Rekonstruktion der Handlungen, Anforderungen und Verhaltensweisen der Machno-Truppen sei hier ein Auszug aus den Erinnerungen der Schwestern Helene und Katharina Harder angeführt: „Sie forderten Essen, und zwar sofort. Wir hatten keine Zeit zum Brotbacken. Wir machten Schnetke [süßes mennonitisches Gebäck], ein Blatt nach dem anderen. Kaum hatten wir sie aus dem Ofen geholt, schon griffen schmutzige Händen nach dem heißen Gebäck, in einem kurzen Augenblick war die Pfanne leer… Später fingen sie an zu plündern, wie gewöhnlich. Sie nahmen warme Kleidung mit, Bettwäsche, Schuhe, Wertsachen, und befahlen den Hausfrauen, viel Brot zu backen… Bevor die Dämmerung über das Dorf kam, stürmte ein neuer Trupp heran, der an beiden Enden des Dorfes eine Wache aufstellte, damit niemand entkommen konnte. Sie verlangten nach Essen und nach noch mehr Essen… sie verlangten nach allem, was man sich nur vorstellen konnte, bedienen sollten wir sie auch… In jedem Haus gab es acht bis zwölf Personen“. Nachdem sie sich satt gegessen hatten, machten sie sich an die Frauen ran. „Wir versteckten uns im Haus von Schmidt, der kein eigenes Land besaß und deshalb keine Gewalt von den Machno-Banditen zu befürchten hatte. Er stellte uns als seine Töchter vor. Wenn die Wahrheit ans Licht gekommen wäre, hätte das seinen Tod bedeutet“. Beim Essen tranken die Machno-Soldaten selbstgebrannten Schnaps, den man ihnen aus den Nachbardörfern gebracht hatte. Wahrscheinlich ging es auch nicht ohne die Klagen der Bauern über die bourgeoisen Kolonisten. In der Zwischenzeit ging eine Gruppe von Machno-Kämpfern mit dem Kommandeur an der Spitze von Haus zu Haus auf der Suche nach den Landbesitzern und Mitgliedern des Selbstschutzes und richteten sie hin. Julius Loewen behauptet, dass der Selbstschutz der Jazykovo-Kolonien aus Männern im Alter von 18 bis 35 Jahren bestand. Falls dem so sein sollte, gab es in Eichenfeld unter den Hingerichteten mindestens 20 Mitglieder der Truppe. Nach den Erinnerungen der Einwohner der ukrainischen Nachbardörfer erzählten Augenzeugen jener Ereignisse, dass einige Selbstschutzangehörige von Eichenfeld Widerstand leisteten und einige Machno-Kämpfer getötet wurden (Interview von 2001). Nach dem Zeugenbericht von A. V. Binec’kyi (er hatte sich im November 1919 in der Kolonie aufgehalten) war die Strafaktion an den Männern, laut der Erzählung der Hausherrin, einer Mennonitin, eine Vergeltungsmaßnahme für die Vernichtung der Machno-Kämpfer.

Mykyta Salov-Astachov führt die Äußerung eines Machno-Kämpfers an, die den emotionalen Zustand der Täter charakterisiert: „Ihr habt versucht, uns einzuschüchtern… Wir werden alle Diener des Kapitals zum Schweigen bringen. Heute schließlich lassen wir euch alle für immer verstummen!“ Ein anderer Machno-Soldat, mit dem Salov-Astachov einige Tage später ein Gespräch führte, erzählte frei heraus: „Nach dem wir uns betrunken hatten, wurden wir noch viel mehr zu Tieren und schlachteten alle Einwohner ab“. An diesem Tag wurden in der Kolonie 72 Personen getötet, darunter drei Frauen. Die Tatsache, dass landlose Koloniebewohner nicht betroffen waren, wird auch von D. Quiering bestätigt. Aber das Dorf wurde dadurch nicht gerettet. Die Einwohner der ukrainischen Nachbardörfer vollendeten die Verwüstung. Im Laufe der nächsten Tage schafften sie alles Wertvolle fort. Sogar die Dächer wurden auseinandergenommen. Offensichtlich beschränkten sich die Interessen der Bauern aus Fedorivka nicht auf Rache und Plünderung von persönlichem Eigentum. Sie ergriffen de facto auch Besitz von Land und Boden der Kolonien, indem sie sich der Militäreinheiten Machnos zur Umsetzung der Resolution des Kongresses von Oleksandrivs’k zur Aneignung des Landes der Großbauern bedienten.

In diesem Zeitraum (8.-20. November 1919) wurden infolge kurzer Angriffe auch andere deutsche und mennonitische Siedlungen der Jazykovo-Kolonien in Mitleidenschaft gezogen: Neuendorf (13 Personen getötet), Petersdorf (8), Adelsheim (7), Hochfeld (15), Blumenhof (3), Neuhorst (2), Paulsheim (3), Osterwick (3), Franzfeld (11), Nikolaifeld (4), Gerhardstal (4), das Gehöft Kronsfeld sowie die Nepljuev-Kolonien.

Existierte ein Befehl oder eine Anordnung der Führung der Aufständischen zur Aktion gegen die Kolonien? Vielleicht nein. Das geht aus dem Gespräch von Salov-Astachov mit einer hochrangigen Amtsperson im Stab des Armeekorps in Nikolaifeld am 12. oder am 13. November hervor. „Während des Treffens war eine Feindseligkeit gegenüber ‚allen Parasiten‘ zu spüren“, aber zu der geplanten Aktion unmittelbar gegen die Kolonisten fiel kein einziges Wort. Ausgehend vom allgemeinen Verständnis der Situation, stand es dem Anführer eines jeden Machno-Trupps jedoch frei, Entscheidungen bezüglich der Kolonien selbständig zu treffen, und dies hing in der Praxis von subjektiven Umständen ab: Von der Einstellung des Kommandeurs selbst gegenüber den deutschen Kolonisten, von dessen Verständnis, wie die politischen Ideen der Anarchisten praktisch umgesetzt werden sollten, sowie der Informationen des Abwehrdienstes über die örtlichen Angehörigen der Freiwilligenarmee und des Selbstschutzes, von der Einstellung der Koloniebewohner gegenüber der weißen Bewegung, von den Beschwerden der Bauern der ukrainischen Nachbardörfer über die Kolonie und von anderen situativen Faktoren, z.B. Erfolg und Misserfolg des Trupps in den Kämpfen am Vortag, vom Alkoholkonsum der Kämpfer und ihren Rachegelüsten.

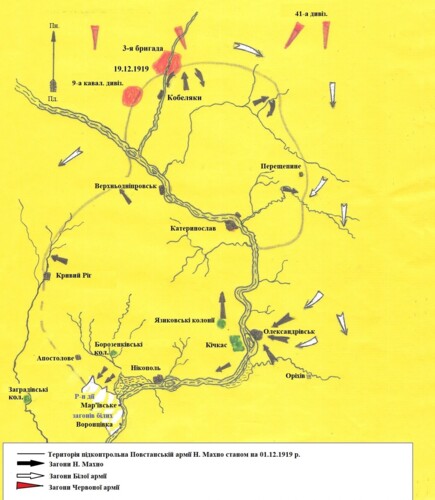

Durch die Einnahme Katerynoslavs durch General Jakov Slaščëv und die Stärkung der Position der Aufständischenarmee im Süden (Oleksandrvis’k wurde aufgegeben, die Übersetzstelle für die Fähre in den Dörfern Kičkas und Bilen’ke wurden zerstört) hatten zufolge, dass die Kampfhandlungen nach Norden verlegt wurden. Am 11. November nahmen die Machno-Kämpfer (der Trupp von Laševyč) nach einer Reihe von Kämpfen Katerynoslav abermals ein. Die Kämpfe verlagerten sich in das Gebiet nordwestlich der Stadt. Am 22. November nahm eine Einheit der Aufständischenarmee, die dem 3. Katerynoslaver Korps angehörte, Verchnjodniprovs’k sowie das 2. Regiment Kryvyj Rih ein. Der Korps von General Slaščëv wurde in den Norden und in den Westen zurückgedrängt. Danach zogen sich Einheiten der Terek-Division in den Osten zurück und vereinigten sich mit den restlichen weißen Trupps. Die Partisanenstoßtrupps der Aufständischen wurden gemäß Stabsbefehl vom 12. November in die Rayons Berdjans’k, Mariupol’, Huljajpole, Volnovacha und Pavlohrad entsandt. Bis zum 1. Dezember erstreckte sich die strategische Frontlinie von Nikopol’ und Katerynoslav bis nach Kobyljaky, Pereščepyne und Čaplynka. Im Südwesten bei Kryvyj Rih stellten sich Einheiten des Korps der Terek-Kosaken den Machno-Truppen entgegen. Zu dieser Zeit hatte Machno ein Territorium von 800 Werst unter seiner Kontrolle. In südlicher Richtung war die Front nicht durchgehend geschlossen. Viktor Bilaš, der Leiter von Machnos Armeestab, weist in seinem Manuskript darauf hin, dass sich von Kryvyj Rih bis nach Novooleksandrivka sowie in Richtung Čonhar leere Räume bildeten, die weder von Machno noch von dessen Gegnern besetzt waren. Dort gab es Arbeits- und Gespanntrupps (dem Leiter der Armeeversorgung unterstellt) sowie Einheiten des 2. Korps (des 3. Korps des Krim-Regiments), welche die Aufgabe hatten, die Vorräte zu bewachen (mehrere tausend Pud), die im Gebiet Nikopol’ und Apostolove gelagert waren. Bei den Dörfern Karpats’ke und Voroncovka bis nach Apostolove führten sie Kämpfe mit den Resten von vier Offizierskompanien, die im Oktober in das Gebiet vorgedrungen waren und durch mobilisierte Ortsansässige (unter anderem aus zwei deutsch-lutherischen Kolonien) und möglicherweise auch durch einen kleineren Trupp vom linken Flussufer (insgesamt bis zu 3.000 Personen, nach den Angaben von A. Ens) verstärkt wurden. Nach den Erinnerungen von Bilaš „bewegten sich in den armeefreien Landstrichen örtliche Einheiten aus unzufriedenen Bauern (die sich von Zeit zu Zeit den Machno-Truppen anschlossen), die Auseinandersetzungen mit Futtermeistern hatten und sich gegen die Reichen sowie die Einheiten der Freiwilligenarmee angriffslustig zeigten“. Die Machno-Truppen unter der allgemeinen Führung von Vaščenko (1.100 Mann) operierten weiter in südliche Richtung auf der Linie Nova Odesa – Zasillja – Bereznehuvate als Partisanenstoßtrupps, und die desorganisierten Einheiten der Freiwilligenarmee zogen sich aus den Gouvernements Cherson und Odesa auf die Krim und nach Rumänien zurück. Hier kam es in dieser Zeit zu einigen örtlich beschränkten Zusammenstößen zwischen den weißen Truppenverbänden (denen auch mobilisierte Deutsche aus den örtlichen Kolonien angehörten) mit den Machno-Truppen. Für mehr reichten den demoralisierten Denikin-Truppen weder Kraft noch Befehlsgewalt. Anton Denikin war nach dem Rückzug seiner Armee mit den erreichten Ergebnissen zufrieden. Die Übergänge über den Unterlauf des Dnipro wurden geschlossen und das Hinterland der zentralen Gruppe seiner Armee wurde gesichert (siehe Abb. 1).

Da in diesem Zeitraum für das unter der Kontrolle Machnos stehende Gebiet keine Offensive der Weißen aus dem Süden drohte, war die Kampfeskraft der Aufständischen gen Osten und Nordosten gerichtet. In dieser strategischen Situation, die keine unverzüglichen präventiven Maßnahmen gegen die Mennoniten im Süden erforderten, erlitten die hier gelegenen Zahradovka- und Borozenko-Kolonien unerwartet brutale Angriffe der Machno-Truppen. (Die Zahradovka-Kolonien waren im Norden des Gouvernements Cherson in der Nähe der Verwaltungsgrenze mit dem Gouvernement Katerynoslav gelegen, die Borozenko-Kolonien im Süden des Gouvernements Katerynoslav).

In den nebeligen Mittagsstunden des 29. November fiel ein Machno-Trupp, insgesamt ca. 300 Kämpfer, in das Dorf Gnadenfeld ein (die kleinste und eine vergleichsweise arme mennonitische Siedlung unter den Zahradovka-Kolonien, 936 Desjatinen Land). Sie verlangten Geld, Kleidung und Pferde. Die Grundbesitzer, zwölf Männer, wurden getötet und ihre Häuser wurden in Brand gesteckt. Frauen und Kinder wurden in Ruhe gelassen. Der Überfall war nur von kurzer Dauer. Die Soldaten stürmten weiter in Richtung Reinfeld, wo sich das Ganze wiederholte: Sie plünderten innerhalb einer Stunde, die Grundbesitzer, 17 Männer, denen es nicht gelang zu flüchten, wurden getötet.

Auf dem Weg lag das größte Dorf der Zahradovka-Kolonien, Orloff (2.693 Desjatinen, 41 Höfe, über 400 Einwohner). Sie forderten Geld, Waffen, Pferde, Fuhrwerke, Kleidung. Wer ohne Widerstand alles, was verlangt wurde, hergab, hatte große Chancen, am Leben zu bleiben. Andere wurden getötet, die Frauen vergewaltigt, Häuser in Brand gesteckt. Auf die Frage „wofür?“ bekam man die Antwort: „Aus Rache!“ Viele waren betrunken. Nach zwei Stunden verließen die Plünderer das Dorf. 44 Personen waren getötet worden. Das gleiche wiederholte sich im Dorf Tiege (17 getötete Personen). Die Umgebung dieser Dörfer, insbesondere Tiege, war dünn besiedelt, deswegen gelang es vielen Einwohnern, sich zu verstecken. Offenbar gab es keine Anweisung, alle Männer umzubringen. Jedes Truppenmitglied handelte nach eigenem Ermessen. Einer von ihnen z.B. warnte den Lehrer Heinrich Neufeld, der über die Straße ging, dass es gefährlich sei, weiter zu gehen, und riet ihm, in die Schule zurückzukehren. Ein anderer wies angesichts einer angespannten Lage im Haus schweigend mit den Augen Richtung Tür und erlaubte dadurch dem Hausherren und seinem Sohn zu flüchten. Der Angriff auf Tiege war ebenfalls sehr schnell vorbei. Vieles deutet darauf hin, dass Münsterberg das Hauptziel des Stoßtrupps war – eine Siedlung, die am Ufer des Flusses Inhulec’ gelegen war, mit 1.197 Desjatinen fruchtbaren Bodens. Am gegenüberliegenden Ufer lag das große ukrainische Dorf Šesternja. Die winzig kleinen Flurstücke seiner Einwohner waren sehr dicht von Grund und Boden der Kolonisten umgeben. Die damaligen Behörden versuchten zweimal (Herbst 1917 und Frühjahr 1919), diesen Grundbesitz unter den landlosen Einwohnern von Šesternja und denjenigen, die wenig Land besaßen, zu verteilen. Später wechselten die Machthaber, und anfangs stellte das Hetmanat zusammen mit den österreichisch-deutschen Truppen, später die Denikin-Truppen den vorrevolutionären Grenzverlauf wieder her. Der Konflikt zwischen den Nachbarn heizte sich auf durch das Dienstverhältnis zwischen den Grundbesitzern von Münsterberg und den Bauern, die gezwungen waren, sich bei ihnen zu verdingen, aber auch durch Diebstähle in den Kolonien, die nicht selten mit Waffengewalt unterbunden wurden. In den Erinnerungen der Tochter von H. Wiebe, Maria Klassen, heißt es dazu: „Wir hörten Stimmengewirr nahe der Stalltüren. Die Mutter griff nach der Flinte, öffnete vorsichtig das Fenster zum Hof und schoss auf die Stimmen in der Dunkelheit. Die Diebe verschwanden in Richtung Inhulec’. Am Morgen führten die Blutspuren zum Fluss“. Der Konflikt erreichte seinen Höhepunkt und blieb nur aufgrund der Ohnmacht auf ukrainischer Seite ungelöst. Der eingetroffene Truppenverband wurde zum Werkzeug einer radikalen Konfliktlösung. Manches deutet dabei darauf hin, dass zwischen den Aktivisten aus Šesternja und der Führung der Machno-Truppen eine vorher getroffene Vereinbarung zur Unterstützung mit Waffen bestand.

Am 29. November tauchten tagsüber in Münsterberg Aufklärer zu Pferde auf, in denen man Männer aus Šesternja erkannte. Der eigentliche Machno-Trupp traf erst gegen Abend ein. Die Bewohner der Kolonie hatten sich an die ständigen Überfälle mit spürbaren materiellen Verlusten, aber ohne menschliche Opfer gewöhnt. Dieses Mal war alles anders. Diejenigen, die eingetroffen waren, versperrten alle Ausgänge. Die Plünderungen begannen, es kam zu Gewalt, Gebäude wurden in Brand gesteckt. Die Brutalität der Morde übertraf an diesem Tage alles, was die Machno-Truppen zuvor verrichtet hatten. Hierzu einige Zeugenberichte: „[…] Sie soffen. Ein Bandit, voll von Gier und Geilheit, richtete seinen starren Blick auf eine weinende Frau. Er warf sie rücksichtslos aufs Bett, erledigte schnell seine Sache, hinter ihm stand schon der nächste. Ihr Ehemann lag daneben. Er keuchte, blutüberströmt, kämpfte vergeblich zuckend gegen den Tod an“, „[…] als er in das Haus eintrat, sah er alle seine fünf Kinder, mit Säbeln abgeschlachtet. Der älteste Sohn, elf Jahre alt, bedeckte einen kleinen Säugling mit den Armstummeln, so als könnte er ihn vor den Säbelstichen schützen. Das Baby war niedergemetzelt, wie auch die anderen Kinder. Außer sich vor Gram rannte er aus dem Haus, an der Hütte des Nachbarn vorbei, wo die abgehackten Köpfe der Kinder auf der Fensterbank lagen“. Maria Klassen bestätigt, dass die Bauern aus dem Nachbardorf an der Seite von Machno-Soldaten plünderten und töteten. Frau F. Bergen erinnerte sich daran, dass sie alle betrunken waren, aber die arm gekleideten Kolonisten in Ruhe ließen. So beachtete z.B. keiner der Machno-Kämpfer Martens, der alte Kleidung am Leib hatte. Dennoch: Alle versuchten aus der Siedlung zu fliehen. Rettung fanden diejenigen, die sich im Nebel in den Schluchten oder im Schilf am Fluss verstecken konnten. Es ist darauf hinzuweisen, dass manche Einwohner von Šesternja Bekannte aus den Kolonien bei sich versteckten und sogar ihr eigenes Leben riskierten, indem sie ihnen halfen, an die andere Seite des Flusses zu gelangen. Andere hingegen zeigten den Mördern die Häuser, wo sich ihre Opfer versteckt hielten.

Am nächsten Morgen kamen die Marodeure aus den Nachbardörfern auf Fuhrwerken und zu Pferde in der Hoffnung, dass das Dorf menschenleer sei. Aber sie trafen dort die geretteten Dorfbewohner an. Und wieder töteten, vergewaltigten, verbrannten sie und schleppten alles fort, was ihnen wertvoll erschien. Dieses Mal gelang nur wenigen die Rettung. Die Häuser fielen der Plünderung anheim. 84 Menschen wurden getötet, darunter 18 Frauen und 36 Kinder. Von 32 Häusern verbrannten 31. Die Kolonie wurde vernichtet. Insgesamt wurden in sechs Siedlungen der Zahradovka-Kolonien 214 Personen umgebracht. Fünf Tage später fanden ähnliche Aktionen in Ebenfeld und in Steinbach statt. Diese beiden Ortschaften, die zu den Borozenko-Kolonien gehörten, waren 60 Kilometer von den Zahradovka-Kolonien und 35 bis 40 Kilometer nordwestlich von Nikopol’ entfernt.

Die Einwohner der Borozenko-Kolonien waren die nächtlichen Plünderung der Machno-Banden gewöhnt, aber seit Oktober bekamen ihre Angriffe provokativen Charakter. Heinrich Epp schildert einen solchen Angriff auf Schöndorf: „Am Sonntag kamen zwölf Reiter von Šolochove her angeritten. Ihr Anführer ordnete an, dass man im Haus des Dorfältesten D. Funk je einen Vertreter von jedem Hof versammeln sollte. Unter der Aufsicht der Soldaten sollte jedes Familienoberhaupt das gesamte Bargeld der Familie herbringen. Als der Befehl ausgeführt worden war, meinte der Anführer, dass sie wenig gebracht hätten, und zur „Strafe“ und zum Vergnügen verhöhnte er die Leute noch lange. Mit dem Säbel drohend zwang er den Prediger nach der Kirchenhymne zu tanzen, die die übrigen Anwesenden unter Zwang vortragen mussten. Dabei machte er dem Prediger mit der Lederpeitsche Beine und verlangte: „Schneller, schneller!“. Einen siebzigjährigen alten Mann zwang er sich auszuziehen und demütigte ihn auf jede erdenkliche Art und Weise. Um das Töten zu rechtfertigen, wollte er, dass irgendjemand aufmüpfig würde. Erst kurz vor dem Morgengrauen ließ er sie gehen“. Derartige nächtliche Besuche waren keine Seltenheit. Da die ukrainischen Bauern die Unterstützung seitens der Anarchisten spürten und sich auf ihre bewaffnete Hilfe verließen, nahmen sie sich nach und nach immer mehr gegenüber dem Eigentum der Kolonisten heraus. Die Kolonien wurden zu einem wichtigen Ziel für Raubzüge. Heinrich Epp bemerkte, dass ab Ende Oktober „tagelang die Bewohner der Nachbardörfer kamen und alles mitnahmen, was sie wollten: Vieh, Fuhrwerke“. Die Mennoniten leisteten keinen Widerstand, da sie fürchten mussten, Wut hervorzurufen und im Falle von Beschwerden der Bauern an die Machno-Truppen alles zu verlieren, sogar ihr eigenes Leben. Es wurde auch gefährlich, nachts die Häuser zu verlassen. Die Frauen bemühten sich sogar am Tage, sich nicht einzeln außerhalb des Dorfes aufzuhalten, um nicht auf Männer oder einen Reitertrupp zu treffen. Ein anderes Übel zu der Zeit waren marschierende Militärtrupps oder solche, die sich in den Kolonien einquartierten und Fahrzeuge verlangten, um zum Ort der nächsten Stationierung zu gelangen. Da es unter den Soldaten viele Typhuskranke gab und sich in den Häusern Läuse und Flöhe ausbreiteten, gaben sich die Mennoniten Mühe, möglichst schnell Fahrzeuge bereitzustellen, und boten sich selbst als Kutscher an. Infektionskrankheiten waren vielleicht das größte Übel. Salov-Astachov, der sich im November 1919 im Dorf Šyroke (Neuendorf) aufhielt, schrieb in seinem Tagebuch: „In jedem Haus lagen verwundete und typhuskranke Machno-Leute, die die Bewohner ansteckten“. Nach dem Urteil des Arztes P. Lettkemann starben in den mennonitischen Dörfern 1.452 Personen an Typhus – mehr als an physischer Gewalt umkamen. In Osterwick starben 160 Menschen an Infektionskrankheiten, in Einlage 100, in Kronstadt 66.

Unmittelbarer Vorwand für den Überfall auf Ebenfeld war der bewaffnete Widerstand gegen die Machno-Truppen durch die Familie Bergen. Nach den Erinnerungen von Jakob Bergen fielen am 2. Dezember einige betrunkene Männer in sein Haus ein. Da sie eine Typhuserkrankung fürchtete, stieß die Tochter sie weg und schloss die Tür. Sie hielten sich für zutiefst gedemütigt und eröffneten daraufhin fluchend das Feuer. Der Vater und die drei Söhne schossen zurück. Der (wohl seltene) Schusswechsel dauerte drei Tage und drei Nächte. Ob es unter den Machno-Kämpfern Verwundete gab, ist nicht bekannt. Die geringe Anzahl der Plünderer sowie der Umstand, dass sie über einen längeren Zeitraum keine Verstärkung erhielten, zeugt davon, dass die Machno-Truppen keine nennenswerten Militäreinheiten in der Nähe hatten. Da die Familie Bergen sich im Klaren war, wie gefährlich es sein konnte, im Dorf zu bleiben, verließ sie es in der Nacht und versteckte sich im benachbarten Felsenbach. Genau in dieser Nacht (5. Dezember) wurde Ebenfeld von einem Trupp umzingelt, der aus Richtung Šolochove gekommen war und ungefähr 90 Säbel zählte. Zu jedem Hof wurde eine Gruppe bewaffneter Männer geschickt. Sie töteten alle ohne Ausnahme. Zu den wichtigsten Trophäen bei der Plünderung gehörten Kleidung und Schuhwerk. Wie sich später herausstellte, wurden fast alle Hingerichteten entkleidet. Die weiteren Ereignisse lassen sich nur fragmentarisch aus den Erinnerungen derjenigen rekonstruieren, die überlebten oder die Kolonie nach dem Gemetzel sahen. Nur 13 Menschen aus dem Dorf waren nach dieser Nacht noch am Leben. Einer von ihnen war Abram Penner. Als die Banditen in sein Haus eindrangen, hielt er sich in einem kleinen Zimmer auf, so dass sie ihn nicht sofort bemerkten. Er nutzte dies aus und sprang aus dem Fenster. Beim Sprung erwischte ihn eine Kugel. Er stürzte und stellte sich tot. Daraufhin schlich er sich zum Hause Krauses, der nahe beim Fluss wohnte, und versteckte sich im Keller. Später begegnete er Tina Epp und Susanne Penner. Zusammen nutzten sie die nächtliche Finsternis aus und liefen über das Feld in die Nachbarkolonie. Dank einer mondlosen Nacht konnten sich ebenfalls vier Mitglieder der Familie von Bernhard Penner sowie die Familie von Abram Ens retten. Die Letzteren blieben durch die Hilfe eines Machno-Soldaten am Leben, der früher bei Familie Ens gearbeitet hatte. Die übrigen – 67 Personen – fanden den Tod. Nachdem die Banditen die Einwohner von Ebenfeld niedergemetzelt hatten, zogen sie am Morgen des 6. Dezember mit demselben Ziel weiter nach Steinbach. Die mennonitischen Quellen geben an, als nächstes Ziel hätte Rosenfeld sein müssen. Aufgrund der geringen Truppengröße entschloss man sich aber dazu, das kleinere Steinbach zu überfallen, wo sich die Gräueltaten mit der gleichen Brutalität wiederholten: 54 Personen wurden getötet. Nur fünf Personen überlebten: Zwei Kinder der Familie Penner, ein Kind von Cornelius Funk, ein Geschwisterpaar aus der Familie von P. Neufeld.

In Schönfeld erfuhr man von den Ereignissen am Morgen des 7. Dezembers. Heinrich Epp und zwei Nachbarn fuhren nach Ebenfeld. Entsetzt gingen sie der Reihe nach durch neun Häuser. Im Hause von Schmidt fanden sie den Hausherrn erstochen vor. Bei Quiering lagen dieser und sein Schwiegersohn A. Penner mit Folterspuren tot in ihren Betten. Bernhard Penner und seine Kinder fanden sie unter dem Tisch, seine Frau im Hof. Maria Hildebrandt war vergewaltigt und ermordet worden, das Kind lag tot in seiner Wiege. Peter Epp, seine Frau und der Sohn waren niedergemetzelt worden. Im Haus von Abram Penner waren neun getötete Familienmitglieder auf einen Haufen geworfen worden, alle entkleidet, zusammen mit ihnen die Witwe von van Kempen und ihr Sohn mit einer Stichwunde am Kopf (er verstarb am nächsten Tag). Cornelia Löwen war niedergemetzelt. Dietrich Penner, seine Frau und das Kind waren niedergemetzelt. Im Hause der Bergens war der Sohn des Hauses ermordet worden. Auf dem Schulhof fand man den niedergemetzelten Lehrer. Andere Häuser nahmen sie nicht in Augenschein, weil viele andere Menschen aus den umliegenden Siedlungen auf der Suche nach Beute in das Dorf gekommen waren. Sie nahmen alles Wertvolle mit. Den Toten zogen sie die verbliebenen Schuhe sowie die Kleidung aus. Das Beerdigen der Getöteten war erst nach zwei bis drei Tagen ungefährlich.

Es ist bekannt, dass sich örtliche Machno-Anhänger sowie die Einwohner von Šolochove zusammen mit dem Truppenverband an den Aktionen gegen die Mennoniten von Ebenfeld und Steinbach beteiligten. Sie waren daran am meisten interessiert, und hatten wahrscheinlich die Angriffe initiiert, zumal die Šolochover im Erfolgsfalle mit über 1.600 Desjatinen Land (oder über 250 mittelgroße Grundstücke) rechnen könnten. Zweifellos ließen sich ehemalige Landarbeiter auch durch die Rachegelüste Entrechteter und Erniedrigter gegen ihre Arbeitgeber von gestern und die Klassenfeinde von heute antreiben.

Wenn man von den Ereignissen rund um die mennonitischen Kolonien am rechten Dnipro-Ufer im November/Anfang Dezember Bilanz zieht, lässt sich Folgendes feststellen: Die Machno-Truppen verhielten sich gegenüber der Bevölkerung der Kolonien rücksichtslos, so wie Eroberer in einem unterworfenen Gebiet. Sie raubten sie aus, drohten den Anhängern der Weißen die Todesstrafe an, waren aber bemüht, die landlose Bevölkerung nicht zu unterdrücken. Vor dem Hintergrund typischer Angriffe zum Zwecke der „Kontribution“ mit einigen Opfern stechen vor allem die Aktionen in Eichenfeld (84 Todesopfer bei ungefähr 300 Einwohnern), Münsterberg (77 Getötete bei 400 Einwohner), Ebenfeld und Steinbach hervor, wo die Absicht, möglichst viele Menschen zu töten und alle(s) zu vernichten, überdeutlich zu Tage trat. Ist es ein Zufall, dass die Ländereien jeder dieser Kolonien dicht an die ukrainischen Dörfer Fedorivka, Šesternja und Šolochove grenzten, deren Einwohner aktiv an den Machno-Aktionen teilnahmen? Es drängt sich die Schlussfolgerung auf, dass hier ein sozialer Auftrag seitens dieser Dörfer zur „Säuberung“ vorlag, um nicht nur Vermögen, sondern auch Grund und Boden in eigenen Besitz zu bringen. Als Rechtfertigung dienten Konflikte der Kolonisten mit den Bauern bzw. den Machno-Truppen in der Vergangenheit. Die „gekränkte Seite“ – die ukrainischen Dörfer – traten als Geschädigte auf, die Truppenverbände Machnos als Werkzeug einer „gerechten“ Vergeltung. Es ist nicht ganz klar, welche Einheiten die Verantwortung für den Genozid in Ebenfeld, Steinbach und Münsterberg tragen.

Die Verantwortung für die Zerstörung der Siedlungen Ebenfeld, Steinbach und Münsterberg aus Sicht der Wissenschaft

Abram A. Enns vertritt die Auffassung, dass die Truppenführung der Machno-Einheiten schuld am Angriff auf und an der Zerstörung der Kolonien Ebenfeld und Steinbach war. Diese Einheiten hatten die Aufgabe, die Eisenbahn und die Lebensmittelvorräte bei Apostolove zu schützen. Zuvor hatte eine Gruppe Weißgardisten, die in der Gegend der Siedlungen Karpats’ke, Marijivs’ke und Voroncovka (s. hierzu weiter oben) stationiert waren, sie erfolgreich angegriffen. Den Präventivschlag gegen die Kolonien hatten die Machno-Truppen angeblich aus Furcht unternommen, der Selbstschutz der Borozenko-Kolonien könnte den Weißen helfen. Wenn dies der Fall ist, dann stellen sich folgende Fragen: 1) Warum wurde der Überfall erst knapp einen Monat nach den für Machno gefährlichen Tagen in der ersten Dekade im November verübt, als seine Armee Katerynoslav aufgeben und auf das rechte Dnipro-Ufer zurückziehen musste? 2) Warum wurden zur Unterwerfung der Kolonien eine zahlenmäßig so kleine Gruppe (etwa ein Zug) geschickt, die, obwohl durch die örtlichen Banden Solons’kyjs und Hluščenkos verstärkt (die Letzteren zählten drei bis fünf Personen), es nicht wagten, Felsenbach (387 Einwohner) oder Rosenfeld anzugreifen? 3) Warum wurden Steinbach und Blumenhof nicht zuerst angegriffen, lagen diese beiden Dörfer doch näher zum von den Weißgardisten kontrollierten Gebiet und stellten damit für Machno eine größere Gefahr dar? 4) Warum gehörten dieser Strafeinheit verwundete Machno-Kämpfer an? 5) Warum wurden auch Kinder (und sogar Säuglinge) und Frauen vernichtet, obwohl dies für die Militäreinheiten „regulärer“ Machno-Truppen nicht charakteristisch war? So gab es in acht Dörfern der Jazykovo-Kolonien unter 136 Opfern nur zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sowie acht Frauen; unter den zahlreichen Opfern bei der Einnahme von Katerynoslav durch die Machno-Truppen, zu denen neben Weißgardisten auch Vertreter des Bürgertums sowie deren Verwandten angehörten ist nur ein Mord an einem Säugling bekannt, und zwar an dem zweijährigen Sohn eines Offiziers der Weißen Armee. In den Aktionen gegen Münsterberg, Ebenfeld und Steinbach ist dieselbe „Handschrift“ erkennbar, was einen gemeinsamen Täter vermuten lässt.

Ausgehend von ihren Standorten im analysierten Zeitraum, wird im Folgenden versucht zu klären, welche Machno-Militäreinheiten die Möglichkeit hatten, diese Angriffe durchzuführen. In dieser Zeit waren im Süden des Gouvernements Katerynoslav sowie im Norden des Gouvernements Cherson außer der Einheiten des 3. Krym-Regiments (Kommandeur des Regiments M. L. Polons’kyj) einige relativ große Militärtrupps – die von Vaščenko, F. Ivanov, Klymenko (unter dem Gesamtkommando von Vaščenko) aktiv, welche den Auftrag hatten, einen Partisanenkrieg gegen die Weißen entlang der Linie Bereznehuvate – Nova Odesa zu führen. Darüber hinaus waren in dieser Gegend Einheiten von Hladčenko, V. Melaško, Klepač, Žyvoder, Čalyj sowie bis zu 20 kleinere Banden aktiv. Die Truppen Hladčenkos sowie Melaškos kann man ausschließen, da sie am 22. November in den Nordosten von Sofijivka und Krynyčky in den Kampf gegen die Gruppierung von General Slaščëv geschickt wurden. Die Beteiligung der kleineren Banden und Trupps von Klepač, Čalyj und Žyvoder, unter deren Kommando gerade einmal bis zu 100 Kämpfern standen, erscheint auch weniger wahrscheinlich. Sie agierten unabhängig voneinander; daher ist zweifelhaft, ob sie am Angriff auf die Zahradovka-Kolonien, deren Bestand an Angreifern sich auf ungefähr 300 Mann belief, beteiligt waren. Es bleiben nur entweder die Einheiten des 3. Regiments, die sich möglicherweise am nächsten von Ebenfeld und Steinbach (ungefähr 20 bis 40 km) aufhielten, oder eine der Gruppen Vaščenkos, welche im November in ein Geplänkel mit den Weißgardisten (denen deutsche Lutheraner angehörten) in der Region um Kronau verwickelt war.

Dass Zweifel bezüglich Beteiligung der Einheiten des 3. Regiments bestehen, ist schon erwähnt worden. Sie waren in den Kämpfen nahe der Dörfer Voroncovka und Karpats’ke steckengeblieben, so dass ihnen nicht danach zumute war, sich um die Borozenko-Kolonien oder gar um die Zahradovka-Kolonien zu kümmern. Wohl kaum würde der Befehlshaber des 2. Korps (dem das 3. Regiment angehörte) es wagen, praktisch seine gesamte Kavallerie dafür zu verwenden. Nach den Angaben des Machno-Stabs hatte Anfang Dezember 1919 der 2. Korps in seinem Bestand nur 385 Kavalleristen. Aus diesem Grunde ist die Version von einem der „wilden“ Truppen der Gruppe Vaščenkos aufgrund der Nähe zu den Zahradovka-Kolonien sehr wahrscheinlich und erklärt den Wunsch, sich an den Deutschen für die Verluste in den letzten Kämpfen zu rächen („Aus Rache!“). Wenn man annimmt, dass einer der Truppe dieser Gruppe die Anordnung zur Verlegung in die Gegend, wo die Kämpfe nahe der Dörfer Voroncovka – Karpats’ke – Mar’jivs’ke stattfanden, erhielt, so lagen auf ihrem Weg in 60 Kilometern Entfernung Ebenfeld und Steinbach, die man mit einem Tross von Verwundeten und Beutegut in zwei bis drei Tagen, also bis zum 5. Dezember, erreichen konnte. Wenn sich dieser Trupp unterwegs teilte und die Mehrheit zu Pferde, ohne Tross (welcher das Weiterkommen aufgrund unwegsamer Straßen erschwert hätte), im Dorf Karpats’ke am 2. bis 3. Dezember eintraf, so liefert das Tagebuch von Salov-Astachov eine Erklärung hierfür: „Die Menschen, die durch die begangenen Verbrechen verroht waren […] erzählten uns von einem Alptraum, den sie gerade durchlebt hatten. Beim Rückzug steckten sie von allen Seiten eine der deutschen Kolonien in Brand, die auf ihrem Weg lagen. Männer, Frauen und Kinder liefen aus den in Flammen stehenden Häusern hinaus, suchten Rettung in den Gärten und im kleinen Wald. Im Schein der tiefroten Flammen ritten die Machno-Kämpfer den Flüchtenden hinterher und metzelten sie mit ihren Kosakensäbeln nieder“. Wahrscheinlich geht es dabei um Münsterberg, da es keine Zeugen gibt, die sich an den Brand in Ebenfeld oder in Steinbach erinnern. Die zweite Hälfte dieser Einheit könnte dafür verantwortlich gewesen sein, was sich in den Borozenko-Kolonien zugetragen hatte. Ein Beleg, der für diese Version spricht, könnte ein ähnlicher Ablauf der Tötungen in Münsterberg und den Borozenko-Kolonien sein. Über andere Militäreinheiten der Aufständischenarmee in der Gegend um die Borozenko- und Zahradovka-Kolonien ist nichts bekannt.

Emotionale und psychologische Charakterisierung der Machno-Kämpfer. Analyse der Ursachen für ihre Grausamkeit

Die Kriege vergangener Jahrhunderte sind durch Massentötungen charakterisiert. Das Leben galt nicht als ein so teures Gut, und der Tod verlor seinen Schrecken in einem erhärteten Bewusstsein der Soldaten. Sie gewöhnten sich an blutige Szenen, Säbelkämpfe und Gemetzel, die sich in der Hitze des Gefechts oder in Form von Vergeltungsmaßnahmen nach einem Sieg zutrugen. Aber in friedlichen Siedlungen erforderte das Töten von Frauen und insbesondere Kindern, die gar nicht an Widerstand denken, ein anderes, gestörtes, wenig vorhersehbares, psychologisch durch Willkür getrübtes Bewusstsein oder angeborene sadistische Neigungen. Natürlich gab es in den bunt zusammengesetzten Machno-Reihen auch solche. Und wenn die Kommandeure sie zu diesen Taten ermutigten oder diesen nicht Einhalt geboten, erhöhte sich die Zahl der Unberechenbaren.

Wer waren die Kämpfer der Aufständischenarmee von ihrer sozialen Stellung, politischen Einstellungen, Verhaltensweisen, Vorlieben und Instinkten? 85 % Bauern (zu der Zeit meldeten sich nicht wenige wohlhabende Bauern bei den Machno-Truppen, die sich durch ihren Anschluss in den Reihen der Aufständischen nicht nur den Requirierungen entzogen, sondern sich an den Plünderungen bereichern konnten). Davon waren 75 % arme, d.h. landlose oder mittelständische Bauern, 7 % Arbeiter, 90 % im Alter von 20 bis 40 Jahren. Die meisten unter ihnen waren ehemalige Soldaten des Ersten Weltkrieges, für die das Töten keine neue Erfahrung darstellte. Viele schlossen sich den Machno-Truppen aus der Roten Armee, der Weißen Armee, der Armee der Ukrainischen Volksrepublik und aus Einheiten des Ataman Hryhor’jev an. Den politischen, sehr differenzierten Neigungen nach waren es Anarchisten und Bolschewiken, Sozialrevolutionäre und ukrainische Nationalisten, ideologisch eingestellte Personen sowie Außenseiter. Es waren sehr dynamische, aber unzufriedene, von den Machthabern und ihrem Schicksal benachteiligte Menschen, die nahestehende Menschen verloren hatten und auf der Suche nach Schuldigen waren, ihren Glauben vergessen oder verloren hatten, größtenteils emotional unausgeglichen und auf den eigenen Vorteil bedacht waren. Im Oktober 1919 wurden ihre Reihen ergänzt mit Straftätern aus den Gefängnissen in Berdjans’k, Melitopol’ und Oleksandrivs’k. Nach den Erinnerungen von Salov-Astachov: „Unter den Machno-Kämpfern waren viele Menschen, die zornig auf alles und jeden waren, die zugaben: ‚Einen Menschen zu töten fällt uns viel leichter, als einen Hund zu erschießen‘“. Er führt einen Vorfall an, der den seiner Meinung nach typischen Machno-Kämpfer charakterisiert, sein herausforderndes Auftreten, seine Denkweise, die Logik seines Verhaltens. „Ein Machno-Kämpfer, der einen warmen Pelz trug, nahm ihm den Mantel ab. ,Sie haben ihn schon benutzt, sie sind des Lebens unwürdig, unwürdig, etwas zu benutzen in einem proletarischen Land! Wir werden euch alle erwürgen, wartet nur ab, irgendwann seid auch ihr an der Reihe! Und jetzt kein Wort mehr, dieser Mantel gefällt mir, fertig!‘ Der Machno-Kämpfer warf sich den Mantel über die Schulter seines Pelzmantels, fuchtelte mit seinem Kosakensäbel und ging, den anderen folgend, aus dem Haus…“.

Die Bauernmassen ließen sich durch die Idee des Klassenkampfes antreiben, der als Verteilung des Landes der Großgrundbesitzer vereinfacht verstanden wurde, aber auch durch zeitlose Beweggründe, mit denen das Töten gerechtfertigt werden konnte: Neid, Eigennutzen, Aneignung fremden Eigentums, Vergeltung, das Verlagen nach Selbstbehauptung in der Gruppe. Der Klassenkampf, der die Herstellung von Gerechtigkeit zum Ziel hatte und, mehr auf dem Niveau eines Instinktes, den Charakter der bürgerlichen Pflichterfüllung trug, diente zu der Zeit als Selbstrechtfertigung für das Morden.

Aber wodurch wurden die nicht mit dem Klassenkampf erklärbaren Morde an Frauen und Kindern mit dem öffentlichen Zurschaustellen ihrer Köpfe ausgelöst? War es möglich, dass normale Menschen im allgemeingültigen Verständnis dieses Wortes solche Gräueltaten begingen? Um die Beweggründe der nach außen hin grundlosen Taten zu verstehen, ist es nötig, die Fachliteratur heranzuziehen. Im russischsprachigen Buch „Psychologie des Tötens“ wird ein potenzieller Gewaltverbrecher wie folgt charakterisiert: „Ein aufbrausender, emotional unbeherrschter Mensch kann aus einem objektiv völlig unbedeutenden Anlass, den er selbst persönlich als einen gewichtigen Anlass für den Übergriff wahrnimmt, mit grausamster Vernichtung reagieren“. Das heißt, für solche Menschen reicht der kleinste Anlass aus, zum Beispiel emotional unvorsichtige Worte, die ihren Ansichten widersprechen oder als Vorwurf klingen. Nach den Beobachtungen von Dietrich Neufeld, der sich zu dieser Zeit in Rosental aufhielt, erregte während der Plünderungen jedweder Widerstand eine Wut, die in ein grausames Vorgehen münden konnte. So wird es auch im Dokument über den Aufenthalt der Machno-Truppen in Novovoroncovka beschrieben. Die Psychologen bestimmen den seelischen Zustand solcher Menschen mit dem Fachbegriff „erhöhte Angstbereitschaft“, als ständige Erwartung eines Angriffes und Bereitschaft sich dem zu widersetzen, sogar dann, wenn kein realer Grund für die Befürchtungen besteht.

Bei erhöhter Angstbereitschaft handelt es sich um eine distinktive Eigenschaft von Mördern. Der Krieg bringt solche angstbereiten, erregten Menschen hervor. Sie versuchen, diesen Zustand mit Alkohol zu betäuben. Darauf weisen Beobachter oft hin, wenn sie eine Charakteristik der Machno-Kämpfer geben. Aber Alkohol verstärkt während eines Raubzuges die Wirkung der Erregung nur. In der „Psychologie des Tötens“ wird betont: „Bei einem eingeengten Bewusstsein und einer beschränkten Kontrolle über den eigenen Willen geht Erregung oft mit Töten einher, insbesondere wenn Außenstehende Opfer in diesem Konflikt werden“ (Frauen, Kinder). In den Fällen der Morde an den Kolonisten waren die für die meisten Beobachter ungerechtfertigte Grausamkeit der Machno-Kämpfer immer besonders erschütternd. Aber aus Sicht der psychologisch geschulten Kriminalisten ist daran nichts außergewöhnlich. „Grausamkeit kann den Charakter einer sozial fixierten Einstellung tragen… Grausamkeit zeigt sich im Bewussten und im Unbewussten, wobei einige treibende Kräfte des Verhaltens im Unbewussten bleiben“. Durch das berufliche Geschick des Geistlichen Salov-Astachov, der im Wesentlichen bis in die Tiefe der Seele der „Beichtenden“ vordrang, kann man sich zur Rekonstruktion des psychologischen Zustandes der Machno-Kämpfer während des Gemetzels auf ihre Offenbarungen stützen: „Was haben sich diese Menschen zu Schulde kommen lassen, dass ihr sie so erbarmungslos umgebracht habt? Was habt ihr empfunden, als ihr Ehefrauen, Männer und völlig unschuldige Kinder abgeschlachtet habt? habe ich die Machno-Leute gefragt… ‚Sie haben Recht‘, antwortete einer von ihnen. ‚Diese Tat ist schlimmer als bestialisch. Aber wir haben es uns gar nicht klar gemacht, was wir da tun. Wir sind erst zur Vernunft gekommen, als wir die mit Blut befleckten Kosakensäbel fallen ließen, aber da war es schon zu spät. Ich zum Beispiel weiß gar nicht, was in solchen Augenblicken über mich kommt, die anderen werden Ihnen das Gleiche sagen. […] Da gibt es kein Nachdenken, kein Mitleid, du dürstest nur nach Blut, Blut und noch mehr Blut!‘“. So lässt sich das Ergebnis der „sozial fixierten Einstellung“ erklären, die in einen Zustand kollektiven Affektes, wie er charakteristisch für Massenmorde ist, übergeht. Bei Jurij Antonjan findet man noch eine wissenschaftliche Bestätigung für die weite Verbreitung sexueller Gewalt bei der Verübung eines Raubes: „Die Selbstbehauptung tritt deutlich als Beweggrund für sexuelle Gewalt zutage, vor allem wenn diese mit einem Tötungsdelikt einhergeht“.

Bei den Taten der Machno-Kämpfer handelte es sich nicht um ein Ausnahmephänomen. Nicht weniger grausame Gewaltakte, darunter auch gegen Frauen und Kinder, verübten die Rotarmisten, die Weißgardisten, die Hryhor’jev-Anhänger und sogar die Bauern aus auf den ersten Blick ganz friedlichen Dörfern. Sie alle sowie die von ihnen begangenen Gräueltaten waren gesetzmäßige Erzeugnisse des durch den Bürgerkrieg hervorgebrachten erbitterten Massenkampfes.

Schlussfolgerung

Der Durchbruch bei Uman’ und der siegreiche Überfall auf das Hinterland der Armee von Anton Denikin wurden ein Meilenstein in der Geschichte der Ukrainischen Revolution, und Nestor Machno sowie die Aufständischenarmee stiegen in der Popularität unter der Bevölkerung der Südukraine so sehr, dass es die Schaffung einer politischen und ökonomischen Autonomie des sich unter Kontrolle befindlichen Gebietes ermöglichte. Jedoch führten die Unterschätzung der Bedeutung der Städte und der Unterstützung der Industrie sowie die Fortsetzung einer Politik der Kostenbeschaffung mittels Requirierungen zu einer Rezession der Produktion von Konsumgütern, zu einer Reduzierung finanzieller Einkünfte, der Beschäftigung und der Unterstützung unter den Arbeitern, was sich negativ auf die Kampfeskraft der von den Versorgungen abhängigen Aufständischenarmee auswirkte. Die einzige Stütze blieb die Bauernschaft, die jedoch in bitterer Armut und mit der ungelösten Landfrage lebte. Nach der Niederlage der Freiwilligenarmee bei Carycyn wurde klar, dass die Bolschewiken der nächste Gegner im Kampf um die Südukraine sein würden. Zur Festigung ihrer Positionen unter den ärmsten Schichten der Bauernmassen mussten die Anarchisten die Liquidierung von Großgrundbesitz zu Nutzen der Ärmeren vollenden. Der Kongress in Oleksandrivs’k schuf den rechtlichen Impuls für die Lösung der Landfrage, indem den Bauerngemeinden das Recht auf eine Initiative, insbesondere eine militärische eingeräumt wurde, zu deren praktischer Umsetzung bewaffnete Machno-Militäreinheiten herangezogen wurden. Die letzteren befriedigten gleichzeitig auch ihre auf den eigenen Vorteil bedachten Bedürfnisse. Sie fokussierten ihr Augenmerk auf die mennonitischen Kolonien und die deutschen Kolonisten, die soziale Eindringlinge und in kultureller, sprachlicher und religiöser Hinsicht Fremdlinge waren. Aufgrund ihrer politischen Vorlieben und ihres Vermögensstandes wurden die Mennoniten zu den gesellschaftlich gefährlichen Gemeinschaften gezählt, die zumindest unterdrückt und enteignet werden mussten. Die Beziehungen der Anarchisten zu den mennonitischen Landbesitzern wurden zu dieser Zeit grausamer, dreister und provokativer, und die Bauern wurden aggressiver. Im November und im Dezember 1919 machten sich die Bauern der ukrainischen Dörfer Šolochove, Fedorivka und Šesternja die Situation zunutze. Im Ergebnis wurden die Kolonien Ebenfeld, Steinbach, Eichenfeld und Münsterberg vernichtet und ihr Eigentum, darunter auch Grund und Boden, kamen ukrainischen Bauern zugute. Die Grausamkeit, mit denen sie gegen die Bevölkerung der Kolonien vorgingen, war sozial fixiert auf die Liquidierung der Reichen als Klasse. Im unausgeglichenen, emotional angespannten Bewusstsein, welches durch die ständige Sorge um das eigene Leben, durch Erwartungen und Angst geprägt ist, in der Erregung im alkoholisierten Zustand, im Auflodern von Wut bei geringster Gegenwehr wurden Strafaktionen gegen die friedliche Bevölkerung verübt. Solche Erscheinungsformen kollektiver Grausamkeit waren für alle feindlich gegenüberstehenden Seiten des Bürgerkrieges charakteristisch und treten bedauerlicherweise auch in den aktuellen Ereignissen des Krieges der Russländischen Föderation gegen die Ukraine ganz offen zu Tage. Die Gräueltaten der russischen Soldaten in Buča, Irpіn’, Mariupol’ und anderen ukrainischen Städten finden keinen Platz im Bewusstsein des zivilisierten Menschen des 21. Jahrhunderts.

Übersetzung aus dem Ukrainischen von André Böhm